SwitchBot APIの使い方を解説!スマートホームを自動化

「SwitchBot製品は便利だけど、もっと自分好みに連携させて自動化できないかな?」と感じていませんか。実は、SwitchBot APIで広がるスマートホームの可能性は無限大です。この記事では、SwitchBot APIの仕組みを分かりやすく解説し、API連携でできることの具体例を紹介します。デバイスの状態取得で一括管理を実現する方法や、気になるAPI利用にかかる料金は無料?といった疑問にもお答えします。さらに、API連携におすすめSwitchBot商品一覧や、Webhook活用でリアルタイムな通知設定の方法まで網羅的に触れていきますので、初心者の方でも安心です。この記事を読めば、SwitchBot APIの具体的な使い方と注意点を完全に理解できます。まずはAPIトークンを取得しようと意気込んでいる方から、SwitchBot APIの基本的な使い方を知りたい方、そしてローカルAPIでレスポンスを高速化したい上級者まで、必見の内容です。APIの呼び出し回数制限に関する注意点も解説し、最後のまとめ:SwitchBot APIで暮らしを効率化のセクションでは、あなたの生活をより豊かにするヒントを凝縮してお届けします。

- SwitchBot APIの基本的な仕組みと可能性

- APIトークンの取得から具体的な使い方までの手順

- クラウドAPIとローカルAPIの違いと使い分け

- API利用時の注意点と便利な応用テクニック

switchbot apiで広がるスマートホームの可能性

- switchbot apiの仕組みを分かりやすく解説

- API連携でできることの具体例を紹介

- デバイスの状態取得で一括管理を実現

- API利用にかかる料金は無料?

- API連携におすすめSwitchbot商品一覧

- Webhook活用でリアルタイムな通知設定

switchbot apiの仕組みを分かりやすく解説

パーシーのガジェブロイメージ

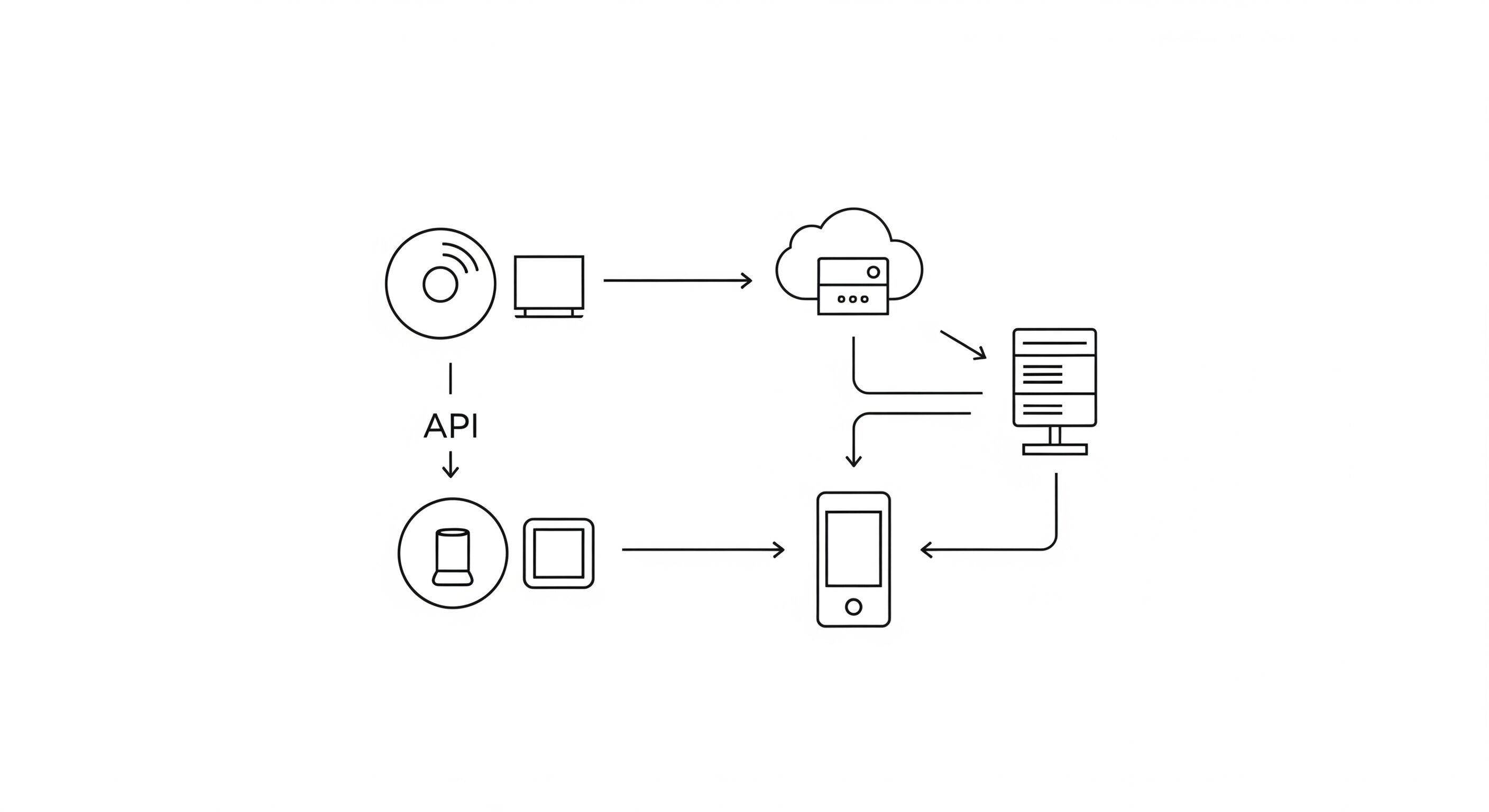

パーシーのガジェブロイメージSwitchBot APIを理解する上で、まず知っておきたいのが「クラウドAPI」と「ローカルAPI」という2つの接続方法の存在です。これらは同じAPIでも、通信の経路や特徴が異なります。

一般的に「SwitchBot API」と言う場合、多くはインターネットを経由してSwitchBotのサーバーと通信する「クラウドAPI」を指します。スマートフォンアプリから操作する時と同じように、自宅のハブミニがインターネット上のサーバーに接続し、そこから命令を受け取って各デバイスを動かす仕組みです。どこからでも操作できる利便性が最大のメリットと言えます。

一方、「ローカルAPI」は、自宅のWi-Fiネットワーク内(ローカル環境)で直接ハブミニと通信する方法です。インターネットを介さないため、通信速度が速く、外部のサーバー障害の影響を受けないという強みがあります。より高度なカスタマイズや高速なレスポンスが求められる場面で活躍します。

APIとは?

API(Application Programming Interface)とは、ソフトウェアやプログラム、Webサービスの間を繋ぐインターフェース(接点)のことです。これがあるおかげで、開発者はSwitchBotの全機能を自分で一から作る必要なく、外部のプログラムからSwitchBot製品を操作できるようになります。

このように、用途に応じて2つのAPIを使い分けることで、SwitchBot製品のポテンシャルを最大限に引き出すことが可能になります。

API連携でできることの具体例を紹介

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージSwitchBot APIを使えば、単にスイッチを押したりカーテンを開閉したりするだけでなく、複数のデバイスや外部サービスを組み合わせた、あなただけのオリジナルな自動化が実現できます。まさにアイデア次第で可能性は無限大です。

例えば、以下のような自動化が考えられます。

- 起床・就寝ルーティン: 平日の朝7時になったら、寝室のカーテンが自動で開き、スマート電球が徐々に明るくなり、コーヒーメーカーのスイッチが入る。

- 省エネ・節電対策: 温湿度計が設定した温度(例: 28℃)を超えたら、エアコンの冷房を自動でONにする。誰もいない部屋の照明を人感センサーで自動OFFにする。

- 防犯対策: 外出中にドアの開閉センサーが反応したら、部屋の照明を全て点灯させ、カメラで録画を開始し、あなたのスマートフォンに通知を送る。

- 外部サービスとの連携: Googleカレンダーに「会議」という予定が入ったら、書斎の「集中モード」がONになり、スマートプラグに接続したライトが点灯する。

「IFTTT(イフト)」や「Home Assistant(ホームアシスタント)」などの外部サービスと組み合わせることで、さらに高度な連携が可能です。例えば、「今日の天気が雨なら、加湿器をONにする」といった、より複雑な条件での自動化も夢ではありません。

このように、API連携は日々の細かな手作業をなくし、より快適で効率的な生活を実現するための強力なツールです。あなたのライフスタイルに合わせた自動化を考えてみるだけで、きっとワクワクするはずです。

デバイスの状態取得で一括管理を実現

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージSwitchBot APIの強力な機能の一つが、各デバイスの現在の状態をリアルタイムで取得できることです。これは単にデバイスを操作するだけでなく、「今、家がどういう状況か」を正確に把握し、管理する上で非常に重要になります。

例えば、以下のような情報を取得できます。

- カーテン: 開閉状態(0〜100%)、動作状態、キャリブレーションの状態

- 温湿度計: 温度、湿度

- 開閉センサー: ドアや窓の開閉状態、明るさの検知状態

- ボット: 電源の状態(ON/OFF)

これらの情報を利用することで、独自のダッシュボードを作成して、家中のSwitchBotデバイスの状態を一覧で確認することが可能です。「あれ、リビングのエアコン消したかな?」「窓は閉まってる?」といった不安を、外出先からでも一目で確認し、必要であれば遠隔操作で対応できるようになります。

状態取得は、より高度な自動化のトリガーとしても機能します。例えば、「カーテンが完全に閉まっている」かつ「部屋の照度が一定以下」という条件を満たした時に、自動で照明を点灯させるといった、よりきめ細やかなルール設定が可能になるのです。

API利用にかかる料金は無料?

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージSwitchBot APIの利用に関して、多くの方が気になるのが料金ではないでしょうか。結論から言うと、SwitchBot APIの利用自体は完全に無料です。

SwitchBot社に対して、APIの利用登録料や月額料金などを支払う必要は一切ありません。これは、開発者やパワーユーザーが自由にSwitchBotエコシステムを拡張し、便利な使い方を広めてもらうことを目的としているためです。

間接的なコストに注意

APIの利用は無料ですが、APIを利用するためにはSwitchBotのハブシリーズ(SwitchBotハブミニやシーリングライトプロなど)が必須です。これらのデバイスはBluetoothでしか通信できない各SwitchBot製品(ボットやカーテンなど)を、Wi-Fi経由でインターネットに接続させるための「橋渡し役」を担っています。まだお持ちでない場合は、これらのハブ製品の購入費用が必要になります。

そのため、これからAPI利用を始めたいと考えている方は、まずハブ製品が手元にあるかを確認しましょう。すでにハブ製品を使ってスマートフォンアプリからSwitchBotデバイスを操作している場合は、追加費用なしですぐにでもAPIを使い始めることが可能です。

API連携におすすめSwitchbot商品一覧

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージSwitchBot APIを最大限に活用するためには、APIに対応した製品を選ぶことが重要です。特にハブ機能を内蔵した製品は、API連携の基盤となるため欠かせません。ここでは、API連携で特に活躍するおすすめのSwitchBot製品をいくつか紹介します。

| 製品名 | 主な役割とAPI連携での活用法 |

|---|---|

| SwitchBot ハブミニ | API連携の心臓部。赤外線リモコンの学習機能もAPIで操作可能で、テレビやエアコンなど既存の家電も自動化の対象に広げられます。 |

| SwitchBot ボット | 物理的なスイッチを直接押せるユニークな製品。コーヒーメーカーや給湯器など、デジタル化されていない家電のON/OFFをAPIで制御できます。 |

| SwitchBot カーテン | カーテンの開閉を自動化します。APIで開閉率を細かく指定できるため、「朝日と共に少しだけ開ける」といった繊細な制御が可能です。 |

| SwitchBot 温湿度計プラス | 部屋の温度と湿度をAPIで取得できます。これをトリガーにエアコンや加湿器を自動でON/OFFする、といった連携の要となるデバイスです。 |

| SwitchBot 開閉センサー | ドアや窓の開閉状態を検知します。APIと連携させることで、防犯システムの構築や、帰宅をトリガーにした家電の一括ONなどが実現できます。 |

これらの製品を組み合わせることで、APIを使った自動化の幅は格段に広がります。まずはご自身の生活の中で「ここを自動化したい」という場所を見つけ、それに合った製品から導入してみるのがおすすめです。

Webhook活用でリアルタイムな通知設定

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージSwitchBot APIをさらに一歩進んで活用したいなら、Webhook(ウェブフック)の利用が欠かせません。Webhookを使うと、デバイスの状態が変化した瞬間に、その情報をリアルタイムで外部のサービスに送信できます。

Webhookとは?

通常のAPI(ポーリング方式)では、「今、デバイスの状態はどうですか?」とこちらから定期的にサーバーへ問い合わせる必要があります。これに対し、Webhookは「デバイスの状態が変わったら、指定したURLに通知してください」とあらかじめ登録しておく仕組みです。これにより、無駄な問い合わせをなくし、変化を即座に検知できます。

例えば、開閉センサーにWebhookを設定しておけば、「ドアが開いた」瞬間に、指定したプログラムが実行されます。これを応用して、LINEに通知を送ったり、Googleスプレッドシートに帰宅時間を記録したりといった、即時性が求められる自動化が実現可能になります。

設定には少し専門的な知識が必要になりますが、IFTTTやMake(旧Integromat)といった連携サービスを利用すれば、比較的簡単にWebhookを体験できます。デバイスの状態変化をトリガーに何かアクションを起こしたい場合には、非常に強力な機能です。

switchbot apiの具体的な使い方と注意点

- まずはAPIトークンを取得しよう

- switchbot apiの基本的な使い方

- ローカルAPIでレスポンスを高速化

- APIの呼び出し回数制限に注意

まずはAPIトークンを取得しよう

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージSwitchBot APIを利用するためには、最初に「APIトークン」と「シークレットキー」を取得する必要があります。これらは、あなたの操作が正当なものであることを証明するための「鍵」のようなものです。第三者に知られないよう、厳重に管理してください。

トークンの取得手順は以下の通りです。

- SwitchBotのスマートフォンアプリを開きます。

- ホーム画面から「プロフィール」をタップします。

- 設定メニューの中から「設定」を選択します。

- 「アプリバージョン」を10回連続でタップします。すると、隠しメニューである「開発者向けオプション」が表示されます。

- 「開発者向けオプション」をタップすると、中にトークンとシークレットキーが表示されます。

この画面に表示される「トークン」をコピーして、安全な場所に保管しておきましょう。このトークンをAPIリクエストのヘッダーに含めることで、SwitchBotのサーバーがあなたのリクエストを認証してくれます。

この手順は非常に簡単で、一度取得してしまえば、あとはプログラムに組み込むだけです。まずはこの「鍵」を手に入れるところから、API活用の第一歩を踏み出しましょう。

switchbot apiの基本的な使い方

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージAPIトークンが取得できたら、いよいよAPIを使ってデバイスを操作してみましょう。ここでは、最も基本的な使い方として、コマンドラインツールの`curl`を使ってデバイスリストを取得する方法を紹介します。

APIを操作する際は、「リクエストヘッダー」に認証情報を含める必要があります。SwitchBot API v1.1では、トークンとシークレットキーを使って計算した署名情報をヘッダーに含めます。これは少し複雑ですが、ここでは概念を掴んでください。

以下は、デバイスリストを取得するための`curl`コマンドの例です。(実際の値はご自身のものに置き換えてください)

# PowerShellやターミナルで実行

$token = "あなたのトークン"

$secret = "あなたのシークレットキー"

$t = [int64](([datetimeoffset](Get-Date).ToUniversalTime()).ToUnixTimeSeconds() * 1000)

$nonce = [System.Guid]::NewGuid().ToString()

$data = $token + $t.ToString() + $nonce

$hmac = New-Object System.Security.Cryptography.HMACSHA256

$hmac.Key = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($secret)

$signature = [System.Convert]::ToBase64String($hmac.ComputeHash([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($data)))

$headers = @{

"Authorization" = $token

"t" = $t.ToString()

"sign" = $signature

"nonce" = $nonce

}

Invoke-RestMethod -Uri "https://api.switch-bot.com/v1.1/devices" -Method Get -Headers $headers

上記のコードは認証部分が複雑なため、PythonやNode.jsなどのプログラミング言語でライブラリを使うと、より簡単にAPIを操作できます。まずは公式ドキュメントや有志が公開しているライブラリを探してみるのがおすすめです。

このリクエストが成功すると、あなたのSwitchBotアカウントに登録されているデバイスの情報がJSON形式で返ってきます。ここから各デバイスの「デバイスID」を特定し、そのIDを使って個別のデバイスを操作するのが、基本的なAPIの利用フローとなります。

ローカルAPIでレスポンスを高速化

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージクラウドAPIはどこからでも操作できて便利ですが、「ボタンを押してからデバイスが反応するまでに少し時間がかかる」と感じたことはありませんか。この遅延を解決するのがローカルAPIです。

ローカルAPIは、自宅のWi-Fiネットワーク内でハブと直接通信するため、インターネットを経由するクラウドAPIに比べて圧倒的に高速なレスポンスを実現します。特に、複数のデバイスを連携させる複雑な自動化や、即時性が求められる操作でその真価を発揮します。

例えば、人感センサーが人を検知して瞬時に照明を点ける、といったシーンでは、この速度の違いが体感として大きく変わってきます。まさにストレスフリーなスマートホーム体験ですね。

クラウドAPIとローカルAPIの主な違いを以下にまとめます。

| 項目 | クラウドAPI | ローカルAPI |

|---|---|---|

| 通信経路 | 自宅 → インターネット → SwitchBotサーバー → 自宅 | 自宅のローカルネットワーク内のみ |

| 応答速度 | 比較的遅い(数百ms〜数s) | 非常に速い(数十ms) |

| 利用場所 | どこからでも(外出先OK) | 自宅のWi-Fi内のみ |

| 安定性 | サーバー障害やネット回線の影響を受ける | 外部要因の影響を受けにくい |

| 利用条件 | ハブ製品が必要 | ハブ製品が必要(特定のファームウェアバージョン以上) |

ローカルAPIを有効にするには、SwitchBotアプリの開発者向けオプションから設定が必要です。高速なレスポンスを求めるなら、ぜひローカルAPIの活用を検討してみてください。

APIの呼び出し回数制限に注意

非常に便利なSwitchBot APIですが、サーバーへの過剰な負荷を防ぐため、利用には回数制限(レートリミット)が設けられています。この制限を超えてリクエストを送ると、一時的にAPIが利用できなくなるため注意が必要です。

クラウドAPIの呼び出し制限

公式サイトによると、クラウドAPIの呼び出し回数は1日あたり10,000回とされています。個人で利用する分には十分な回数ですが、秒単位でデバイスの状態を監視するようなプログラムを組むと、意図せず上限に達してしまう可能性があります。

例えば、1分間に1回デバイスの状態を取得するプログラムを24時間動かすと、1 x 60 x 24 = 1,440回となり問題ありません。しかし、これを5秒に1回にすると、12 x 60 x 24 = 17,280回となり、制限を超えてしまいます。

デバイスの状態を頻繁に確認したい場合は、前述の「Webhook」を活用するか、自宅内での通信には「ローカルAPI」を利用することで、クラウドAPIの呼び出し回数を節約できます。APIを安定して利用するためにも、この回数制限を意識したプログラム設計を心がけましょう。

まとめ:switchbot apiで暮らしを効率化

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージこの記事では、SwitchBot APIの基本的な仕組みから具体的な使い方、応用テクニックまでを網羅的に解説しました。最後に、本記事の要点をリスト形式で振り返ります。

- SwitchBot APIにはクラウドAPIとローカルAPIの2種類がある

- APIの利用料金は無料で誰でも始められる

- API連携にはSwitchBotハブミニなどのハブ製品が必須

- APIを使えば複数のデバイスやサービスを連携させた自動化が可能

- 起床時間に合わせてカーテンを開け照明をONにするなどができる

- デバイスの状態取得機能で家中の状況を一括管理できる

- Webhookを使えばデバイスの状態変化をリアルタイムに検知可能

- API利用の第一歩はアプリの開発者向けオプションからトークンを取得すること

- APIの操作には認証情報を含めたリクエストが必要

- ローカルAPIはクラウドAPIより圧倒的に応答速度が速い

- ローカルAPIは自宅のWi-Fi環境でのみ利用できる

- クラウドAPIには1日10,000回という呼び出し回数制限がある

- 回数制限を避けるにはポーリング頻度の調整やWebhookの活用が有効

- APIを使いこなすことであなただけの快適なスマートホームが実現する

- まずは簡単な自動化から試してみるのがおすすめ

SwitchBot APIは、あなたのアイデア次第で日々の暮らしを劇的に効率化し、豊かにしてくれる強力なツールです。ぜひこの記事を参考に、スマートホームの自動化に挑戦してみてください。