switchbotでPCを起動する方法を解説。費用と設定も網羅、作業を快適に!

テレワークやスマートホーム化の普及に伴い、SwitchBotを利用したPC起動に関心を持つ方が増えています。PCの電源を入れるためだけに、毎回ボタンを押すのは意外と手間がかかるものです。実は、2つの方法で実現するswitchbot pc起動によって、この日常の小さな手間を解消し、作業をよりスムーズに始められます。

一つは、プラグミニとBIOSの基本的な設定方法を組み合わせ、SwitchBotアプリのオートメーションで自動化するアプローチです。もう一つは、より直接的に、指ロボットとハブを利用した設定方法で物理的に電源を入れる手法となります。

この記事では、それぞれの方法における必要なアイテム一覧(プラグミニ編)から、もう一方の必要なアイテム一覧(指ロボット編)まで、switchbot pc起動の様々な活用シナリオを網羅的に解説します。さらに、外出先からPCを遠隔操作する方法や、スマートスピーカーと連携した音声起動、代替案としてのWake on LAN(WOL)との比較も行います。もちろん、導入を検討する上で重要な、必要アイテム全てを揃えた場合の価格合計や、併せて使えるそのほかのスイッチボット製品についても詳しく触れていきます。この記事を通じて、switchbot pc起動で作業を効率化し、よりスマートなPCライフを実現するための知識を深めていきましょう。

- SwitchBotを使ったPC起動の2つの具体的な方法

- 各方法で必要となる製品とその設定手順

- 遠隔操作や自動化、音声起動といった応用テクニック

- 導入にかかる費用や他の手段との比較

2つの方法で実現するswitchbot pc起動

- 必要なアイテム一覧(プラグミニ編)

- プラグミニとBIOSの基本的な設定方法

- SwitchBotアプリのオートメーションで自動化

- 必要なアイテム一覧(指ロボット編)

- 指ロボットとハブを利用した設定方法

必要なアイテム一覧(プラグミニ編)

まず、SwitchBot プラグミニを利用してPCを自動起動させる方法です。この方法で必要となるアイテムは、主に以下の2点です。

まず、SwitchBot プラグミニを利用してPCを自動起動させる方法です。この方法で必要となるアイテムは、主に以下の2点です。

一つ目は、もちろん「SwitchBot プラグミニ」本体です。これは、コンセントとPCの電源アダプタの間に接続するスマートプラグで、スマートフォンアプリから電源のON/OFFを制御できます。スケジュール設定も可能なため、決まった時間に自動で通電させることが可能です。

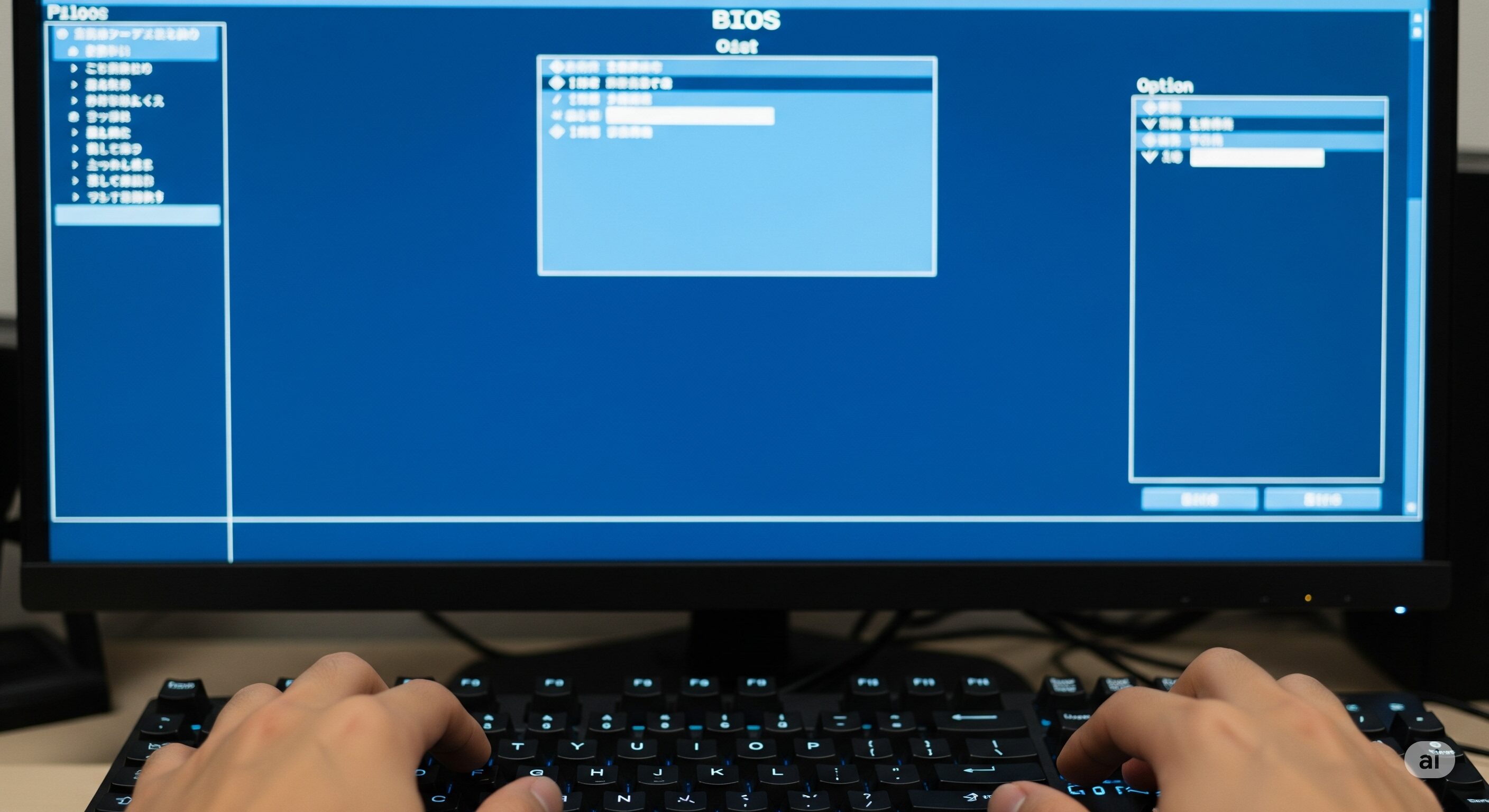

二つ目に必要なのは、「AC Power Recovery」機能に対応したパソコンです。これはBIOS(バイオス)と呼ばれるPCの基本的な設定画面で変更できる機能で、「通電時に自動でPCを起動する」という設定を指します。メーカーによっては「Restore on AC Power Loss」や「Wake on AC」といった名称で呼ばれることもあります。

全てのPCが対応しているわけではありません

この「AC Power Recovery」機能は、残念ながら全てのパソコンに搭載されているわけではありません。特に、一部のノートPCやメーカー製のデスクトップPCでは、この設定項目が存在しない場合があります。購入前に、ご自身のPCのBIOS設定画面に該当の項目があるかを確認することが重要です。

この方法は、PC自体が「電気が来たら起動する」設定になっていれば、物理的に電源ボタンを押す必要がなくなるという仕組みです。テレワークなどでノートPCを閉じたまま外部ディスプレイに接続して使用している方には、特に便利な方法と言えるでしょう。

プラグミニとBIOSの基本的な設定方法

アイテムが揃ったら、次は設定作業に移ります。設定はPC側とSwitchBotアプリ側の両方で行う必要がありますが、手順自体は非常にシンプルです。

アイテムが揃ったら、次は設定作業に移ります。設定はPC側とSwitchBotアプリ側の両方で行う必要がありますが、手順自体は非常にシンプルです。

1. PCのBIOS設定を変更する

まず、PCを起動または再起動し、特定のキー(メーカーにより異なりますが、多くはDeleteキー、F2キー、F12キーなど)を連打してBIOS設定画面に入ります。

BIOS画面に入ったら、「Power(電源管理)」や「Advanced(詳細設定)」といった項目の中から、「AC Power Recovery」やそれに類する項目を探します。設定値は通常「Disabled(無効)」や「Last State(前回の状態を維持)」になっているため、これを「Enabled(有効)」や「On(オン)」に変更してください。設定を変更したら、必ず保存してBIOSを終了します。これでPC側の準備は完了です。

BIOSの操作は少し難しく感じるかもしれませんが、落ち着いて項目を探せば大丈夫です。メーカーの公式サイトでご自身のPCモデルのBIOS設定方法を調べておくと、よりスムーズに進められますよ。

2. SwitchBot プラグミニを設定する

次に、SwitchBot プラグミニをコンセントに差し込み、PCの電源アダプタを接続します。そして、スマートフォンのSwitchBotアプリを起動し、画面の指示に従ってプラグミニをアカウントに登録します。登録が完了すると、アプリのホーム画面からプラグのON/OFFが手動で操作できるようになります。

この2つの設定が完了すれば、プラグミニをONにするだけでPCが自動的に起動するようになります。

SwitchBotアプリのオートメーションで自動化

手動でPCを起動できるようになったら、次は「オートメーション」機能を使って完全に自動化します。これにより、毎朝決まった時間に自動でPCが起動し、退勤時間には翌日のために電源がオフになる、といった設定が可能です。

手動でPCを起動できるようになったら、次は「オートメーション」機能を使って完全に自動化します。これにより、毎朝決まった時間に自動でPCが起動し、退勤時間には翌日のために電源がオフになる、といった設定が可能です。

設定はSwitchBotアプリの「オートメーション」タブから行います。

オートメーション設定例

- 起動用オートメーション:「条件を追加」で「スケジュール」を選択し、実行したい曜日(例:月~金)と時間(例:午前8:00)を設定します。「アクションを追加」で登録したプラグミニを選択し、「ONにする」を設定して保存します。

- シャットダウン準備用オートメーション:「AC Power Recovery」は一度電源が切断される必要があるため、翌朝の起動に備えてプラグをOFFにする設定も必要です。同様にスケジュールで曜日と時間(例:午後7:00)を設定し、アクションでプラグミニを「OFFにする」を設定して保存します。

注意点として、この方法はあくまでPCへの通電をコントロールするものであり、OSのシャットダウン操作は行いません。そのため、PCの電源設定でスリープや休止状態になるように設定しておくか、業務終了時に手動でシャットダウンする必要があります。プラグミニがOFFになる前にPCがシャットダウンされていれば、問題なく翌朝の自動起動が機能します。

このように設定することで、毎朝のPC起動というルーティンから解放され、よりスムーズに一日の業務を開始できるでしょう。

必要なアイテム一覧(指ロボット編)

-68985e4a93c25.jpg) 次に紹介するのは、SwitchBot ボット(通称:指ロボット)を使って物理的に電源ボタンを押す方法です。この方法は、前述のBIOS設定が利用できないPCでも使えるという大きなメリットがあります。

次に紹介するのは、SwitchBot ボット(通称:指ロボット)を使って物理的に電源ボタンを押す方法です。この方法は、前述のBIOS設定が利用できないPCでも使えるという大きなメリットがあります。

この方法で最低限必要になるアイテムは以下の通りです。

- SwitchBot ボット: 小さなアームで物理的にスイッチを押してくれるロボットです。PCの電源ボタンの横に両面テープで貼り付けて使用します。

- SwitchBot ハブミニ または ハブ2: SwitchBot ボットはBluetoothで動作するため、単体ではスマホが近くにないと操作できません。外出先など、Wi-Fi経由で遠隔操作するためには、BluetoothとWi-Fiを中継する「ハブ」が必須となります。

この組み合わせにより、インターネット環境さえあれば、世界中どこからでもPCの電源をONにできます。

ドッキングステーションとの組み合わせも

ノートPCを閉じた状態で使用している場合、本体の電源ボタンが押せないという問題があります。この場合、電源ボタン付きのドッキングステーションを用意し、そのボタンにSwitchBot ボットを取り付けるという解決策が有効です。

物理的にボタンを押すという非常に原始的ながらも確実な方法であり、PCの機種を選ばない汎用性の高さが魅力です。

SwitchBot ボットの購入はこちらから

↓↓↓

指ロボットとハブを利用した設定方法

指ロボット(ボット)とハブを使った設定は、アプリ上での操作が中心となり、PC側の特別な設定は不要です。

指ロボット(ボット)とハブを使った設定は、アプリ上での操作が中心となり、PC側の特別な設定は不要です。

1. SwitchBot ハブをWi-Fiに接続する

まず、SwitchBot ハブミニまたはハブ2を電源に接続し、SwitchBotアプリの指示に従って自宅のWi-Fiネットワークに接続します。これがインターネット経由で他のデバイスを操作するための司令塔となります。

2. SwitchBot ボットを登録し、ハブと連携させる

次に、SwitchBot ボット本体の絶縁シートを抜き、アプリで「デバイスの追加」からボットを登録します。登録後、ボットの設定画面を開き、「クラウドサービス」をONにしてください。これにより、先ほど設定したハブを経由して操作できるようになります。

3. 電源ボタンにボットを設置する

アプリからボットの動作テストを行い、アームが正常に動くことを確認します。その後、アームがちょうどPCの電源ボタンを押せる位置になるように、付属の両面テープでボット本体をPCケースやドッキングステーションにしっかりと固定します。

設置位置の微調整が少し難しいかもしれませんが、ここが一番のポイントです。何度かテストしながら、確実にボタンが押せるベストなポジションを見つけてくださいね!

設定はこれだけで完了です。アプリのボタンを押すだけで、遠隔でPCの電源を入れられるようになります。もちろん、プラグミニ同様に「オートメーション」機能を使えば、決まった時間に起動させることも可能です。

SwitchBot ハブ2の購入はこちらから

↓↓↓

SwitchBot ハブ3の購入はこちらから

↓↓↓

switchbot pc起動の様々な活用シナリオ

- 外出先からPCを遠隔操作する

- スマートスピーカーと連携した音声起動

- Wake on LAN(WOL)との比較

- 必要アイテム全てを揃えた場合の価格合計

- 併せて使えるそのほかのスイッチボット製品

外出先からPCを遠隔操作する

SwitchBotを使ってPC起動環境を構築する大きなメリットの一つが、PCの遠隔操作です。特に、指ロボットとハブの組み合わせを利用する方法は、このシナリオで真価を発揮します。

SwitchBotを使ってPC起動環境を構築する大きなメリットの一つが、PCの遠隔操作です。特に、指ロボットとハブの組み合わせを利用する方法は、このシナリオで真価を発揮します。

例えば、外出先で急に自宅のPC内にあるファイルが必要になったとします。通常であれば帰宅するまでアクセスできません。しかし、SwitchBotの環境があれば、まずスマートフォンアプリから自宅のPCを起動し、その後、ChromeリモートデスクトップやAnyDeskといったリモートデスクトップソフトを使ってPCを操作し、必要なファイルを入手する、といったことが可能になります。

この「SwitchBotでの起動」と「リモートデスクトップソフトでの操作」の組み合わせは非常に強力です。これにより、自宅のPCがまるでクラウドサーバーのような役割を果たし、場所を選ばずに作業ができるようになります。急な資料の修正や確認が必要になることが多い方にとっては、まさに救世主とも言える機能でしょう。

スマートスピーカーと連携した音声起動

SwitchBot製品は、Amazon Alexa(アレクサ)や Googleアシスタント、Siriといった主要なスマートスピーカー(AIアシスタント)との連携に対応しています。これにより、PCの起動を音声で行えるようになり、スマートホーム体験をさらに向上させることができます。

SwitchBot製品は、Amazon Alexa(アレクサ)や Googleアシスタント、Siriといった主要なスマートスピーカー(AIアシスタント)との連携に対応しています。これにより、PCの起動を音声で行えるようになり、スマートホーム体験をさらに向上させることができます。

設定は、各スマートスピーカーのアプリでSwitchBotスキルを有効にし、アカウントを連携させるだけです。連携が完了すると、SwitchBotアプリで設定したデバイスが自動的に検出されます。

例えば、Alexaと連携した場合、以下のような定型アクションを作成できます。

Alexa定型アクション設定例

実行条件(トリガー): 「アレクサ、おはよう」や「アレクサ、仕事を開始」というフレーズ

アクション:

- 書斎の照明をONにする(SwitchBotシーリングライト)

- エアコンをONにする(SwitchBotハブ経由)

- PCを起動する(SwitchBotプラグミニまたはボットをON)

- ニュースを読み上げる

このように設定すれば、「アレクサ、仕事を開始」と声をかけるだけで、部屋の環境が整い、自動でPCが起動する、という近未来的な書斎環境を構築できます。毎日の作業開始が非常にスムーズになり、モチベーションの向上にも繋がるかもしれません。

Wake on LAN(WOL)との比較

との比較.jpg) PCの遠隔起動には、古くから「Wake on LAN(WOL)」という技術も存在します。これは、ネットワーク経由で特定の信号(マジックパケット)をPCに送信することで、スリープまたはシャットダウン状態からPCを起動させる技術です。ここでは、SwitchBot方式とWOL方式を比較してみましょう。

PCの遠隔起動には、古くから「Wake on LAN(WOL)」という技術も存在します。これは、ネットワーク経由で特定の信号(マジックパケット)をPCに送信することで、スリープまたはシャットダウン状態からPCを起動させる技術です。ここでは、SwitchBot方式とWOL方式を比較してみましょう。

| 項目 | SwitchBot方式 | Wake on LAN (WOL) |

|---|---|---|

| 導入コスト | 製品購入費用(数千円~)が発生 | 基本的には無料(追加機材不要) |

| 設定の難易度 | 低い(アプリ中心で直感的) | 高い(BIOS、ルーター、OSなど複数箇所の設定が必要) |

| 接続環境 | Wi-Fi / 有線LANどちらでも可 | 原則として有線LAN接続が必須 |

| 安定性 | 非常に高い(物理的または通電で確実に動作) | 環境に依存しやすい(ルーターや回線の変更で使えなくなることも) |

| 外部連携 | 豊富(スマートスピーカー、IFTTTなど) | 限定的(専用アプリやスキルが必要) |

WOLは費用がかからない点が最大のメリットですが、設定が複雑で、ネットワーク環境の変更に弱いというデメリットがあります。ルーターのポート開放など、ネットワークに関する専門知識が一定レベル求められます。

一方、SwitchBot方式は初期投資が必要ですが、設定が簡単で動作が確実という大きな利点があります。特にITに詳しくない方でも直感的に設定できるため、手軽にPCの遠隔・自動起動を実現したい場合には、SwitchBot方式が断然おすすめと言えるでしょう。

必要アイテム全てを揃えた場合の価格合計

実際にSwitchBotでPC起動環境を構築する場合、どのくらいの費用がかかるのかは気になるところです。ここでは、本記事で紹介した2つの方法について、おおよその価格合計をまとめてみます。

実際にSwitchBotでPC起動環境を構築する場合、どのくらいの費用がかかるのかは気になるところです。ここでは、本記事で紹介した2つの方法について、おおよその価格合計をまとめてみます。

※価格は2025年時点の公式サイトやECサイトでの一般的な販売価格を参考にしたものであり、セールなどによって変動します。

方法1:プラグミニ方式

- SwitchBot プラグミニ:約2,000円

この方法は、PCが対応していることが前提ですが、非常に安価に実現できるのが魅力です。

方法2:指ロボット方式

- SwitchBot ボット:約4,000円

- SwitchBot ハブミニ:約5,500円

合計すると、約9,500円程度が必要となります。遠隔操作やPCを選ばない汎用性を手に入れるための投資と考えることができます。

セット購入やセールを狙うとお得に

SwitchBot公式サイトやAmazonなどでは、ボットとハブミニがセットになった「スターターキット」が割引価格で販売されていることがあります。また、プライムデーやブラックフライデーといった大型セールのタイミングを狙うことで、さらに費用を抑えることが可能です。

併せて使えるそのほかのスイッチボット製品

SwitchBotの魅力は、その豊富な製品ラインナップと、それらがシームレスに連携することにあります。PC起動の自動化をきっかけに、他の製品を導入することで、デスク周りや部屋全体をさらにスマート化することが可能です。

SwitchBotの魅力は、その豊富な製品ラインナップと、それらがシームレスに連携することにあります。PC起動の自動化をきっかけに、他の製品を導入することで、デスク周りや部屋全体をさらにスマート化することが可能です。

SwitchBot シーリングライト / シーリングライトプロ

照明のON/OFF、調光・調色を音声やアプリでコントロールできます。「プロ」モデルはハブ機能を内蔵しているため、別途ハブを購入しなくても他のSwitchBot製品(ボットなど)をWi-Fi経由で操作できるようになります。

SwitchBot カーテン

カーテンの自動開閉を実現する製品です。朝、PCが起動する時間に合わせてカーテンが自動で開くように設定すれば、太陽の光と共に気持ちよく一日をスタートできるでしょう。

SwitchBot カーテン3の購入はこちらから

↓↓↓

SwitchBot 温湿度計プラス

部屋の温度や湿度をリアルタイムで監視できます。この温湿度計をトリガーにして、「室温が28度を超えたらエアコンをONにする」といった、より高度なオートメーションを組むことも可能です。

一度SwitchBotの世界に足を踏み入れると、次々と「あれも自動化したい!」という欲が出てきます。PC周りから始めて、家全体をスマート化していくのも楽しいですよ。

これらの製品を組み合わせることで、単なるPCの自動起動に留まらない、統合的なスマートホーム環境を構築できます。

まとめ:switchbot pc起動で作業を効率化

本記事では、SwitchBot製品を利用してPCを自動または遠隔で起動させる2つの主な方法と、その活用シナリオについて詳しく解説しました。最後に、記事全体の要点をリスト形式で振り返ります。

本記事では、SwitchBot製品を利用してPCを自動または遠隔で起動させる2つの主な方法と、その活用シナリオについて詳しく解説しました。最後に、記事全体の要点をリスト形式で振り返ります。

- SwitchBotでのPC起動には主に2つの方法がある

- 一つはスマートプラグとPCのBIOS設定を利用する方法

- もう一つは指ロボットで物理的に電源ボタンを押す方法

- プラグミニ方式はPCの「AC Power Recovery」機能が必須

- 指ロボット方式はPCの機種を選ばず汎用性が高い

- 指ロボットの遠隔操作にはSwitchBotハブが別途必要となる

- オートメーション機能で特定の時間に自動起動させられる

- 起動だけでなく翌朝の起動に備えてOFFにする設定も重要

- 外出先からPCを起動しリモートデスクトップで操作可能

- Amazon AlexaやGoogleアシスタントと連携し音声起動も実現

- Wake on LAN(WOL)に比べて設定が簡単で動作が安定している

- 導入コストはプラグ方式なら約2,000円からと手軽

- 指ロボットとハブを揃える場合は約1万円弱が目安

- シーリングライトやカーテンなど他の製品との連携でさらに快適に

- 自分のPC環境や目的に合わせて最適な方法を選択することが大切