スイッチボット キャンドルウォーマーの安全性は?火事・やけどを徹底分析

こんにちは。パーシーのガジェブロ 運営者の「パーシー」です。

アロマキャンドルの香りって癒されますけど、やっぱり火を使うのが怖い…。そんな風に思っていたら、SwitchBotから「キャンドルウォーマー」が登場しましたよね。これ、ガジェット好きとしては見逃せないアイテムです。

火を使わないのは魅力的ですが、逆にランプが熱いんじゃないか、やけどの心配はないか、特に子供やペットがいるご家庭では気になりますよね。それに、つけっぱなしや消し忘れのリスク、タイマー機能の使い勝手、電気代はどれくらいかかるのか、安全性以外のデメリットやPSEマークの有無など、購入前に知りたい具体的な情報がたくさんあるかなと思います。

この記事では、SwitchBot キャンドルウォーマーの安全性に関するそんな疑問や不安を、ガジェット好きの視点から徹底的に掘り下げていきますね。

- SwitchBotキャンドルウォーマーが火を使わない安全性

- やけどやランプの熱さに関する具体的な注意点

- つけっぱなしを防ぐスマートな安全機能(タイマーや自動化)

- 電気代やデメリットなど購入前のリアルな懸念点

スイッチボット キャンドルウォーマーの安全性、その理由は?

まず、この製品の「安全性」がどうなっているのか、その核心部分から見ていきましょう。従来のキャンドルが持つリスクを、SwitchBotがどう解決しているのかがポイントですね。

火を使わないから火事の心配なし

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージ最大の安全ポイントは、なんといっても「火を一切使わない」こと。これに尽きるかなと思います。

従来のキャンドルは、どれだけ気をつけていても「火」を扱う以上、火災のリスクが常につきまといました。消防庁のデータを見ても、住宅火災の原因の上位には「たばこ」や「こんろ」など、火の不始末に関連するものが並んでいます(出典:総務省消防庁「令和5年版 消防白書」)。アロマキャンドルも、その「裸火(らび)」を使うという点で、本質的には同じリスクを抱えています。

でも、SwitchBot キャンドルウォーマーは、付属する50Wのハロゲン電球の「熱」でロウを溶かして香りを広げる仕組みです。火を使わないので、火事の危険性が原則的になくなります。

寝室でリラックスしている時にうっかり寝落ちしてしまっても、火事の心配がない。これは、特に小さなお子さんや、好奇心旺盛なペット(猫ちゃんとか)がいるご家庭にとって、従来のキャンドルとは比較にならないほどの、圧倒的な安心材料かなと思います。

煙やススが出ないクリーンな香り

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージ火を使わないことのメリットは、火災予防だけじゃないんです。これがまた、地味に嬉しいポイントで。

キャンドルを燃焼させないので、もちろん煙やススが一切発生しません。

お気に入りのアロマキャンドルを使っていて、「なんだか壁紙がうっすら黒ずんできたかも…」「天井が汚れてる?」なんて心配もなくなります。賃貸にお住まいの方も、退去時のクリーニング費用を気にせず、心置きなく香りを楽しめますよね。健康面でもクリーンな環境を維持できるのは大きいです。

パーシーの豆知識:キャンドルが全然減らない!

火でロウを燃やして消費するわけではないので、キャンドル自体が全然減りません。熱で溶かされて、冷えるとまた固まるだけ。経済的です。

「あれ、最近香りが薄くなってきたな?」と感じたら、それは表面のロウから香りが飛びきってしまったサイン。その場合は、一度溶けた表面のロウをスプーンか何かで少量すくって捨てるだけ。そうすれば、まだ香りを放っていない下の層が温められて、またフレッシュな香りが広がります。お気に入りの高価なキャンドルも、これなら長く楽しめますね。

やけどや熱い?ランプの高温に注意

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージさて、ここからが本題です。火事のリスクをなくした代わりに、新たに注意すべき点が「熱傷(やけど)」のリスクです。ここが安全性を考える上で一番大事なところ。

熱源になっているのは「50Wハロゲン電球」です。これ、普段私たちが照明として使っているLED電球(数ワット程度)とはワケが違います。

ハロゲン電球は、電力の大半が光ではなく熱(強力な赤外線)に変わる特性があります。そのため、点灯中のランプ(電球)自体は、触れると即座に重度のやけどを負う可能性がある「とても高い温度」になります。一般的な50Wクラスのハロゲンランプ表面は、摂氏200度を超えることもあると言われています。

【最重要】ランプと金属部分には絶対に触れない!

ランプ本体はもちろん、熱が伝わりやすいシェードや支柱の金属部分(アルミニウム合金)も、同様に高温になると考えられます。一般的な照明器具の「熱さ」とは危険度が違います。

「ちょっと熱いかな?」というレベルではなく、「触れたらジュッ」というレベルの高温であると認識しておく必要があります。「ちょっと触ってみよう」は絶対にNGです。

ちなみに、本体の台座(ベース)部分は、熱が伝わりにくいABS樹脂が使われていると推測されます。そのため、ランプ周りほど高温にはならない設計だとは思いますが、長時間使用でどの程度熱くなるかについて、レビューなどではあまり言及が見当たりませんでした。設置面のテーブルが変色したりしないか、少し気になるところではありますね(念のため、熱に弱い塗装の家具の上などは避けた方が無難かもしれません)。

子供やペットがいても安全に使える?

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージ「じゃあ、結局、子供やペットがいたら危ないの?」という点ですが、これは「安全性のトレードオフ」かなと思います。リスクの種類が変わる、ということです。

ちょっと比較してみましょう。

| 従来のキャンドル | SwitchBot キャンドルウォーマー | |

|---|---|---|

| 主なリスク | 火事、煙、スス(重大) | 熱傷(やけど)(重大) |

| 必要な管理 | 火の管理(常時監視が必要) | 設置場所の管理(初期設定でOK) |

火事のリスクがなくなるメリットは、やはり非常に大きいです。その上で、新たに発生する「やけどのリスク」をどう管理するかが問われます。

でも、よく考えてみると、「火」は常に監視していないといけませんが、「熱源の場所」は一度固定してしまえば管理がしやすいですよね。

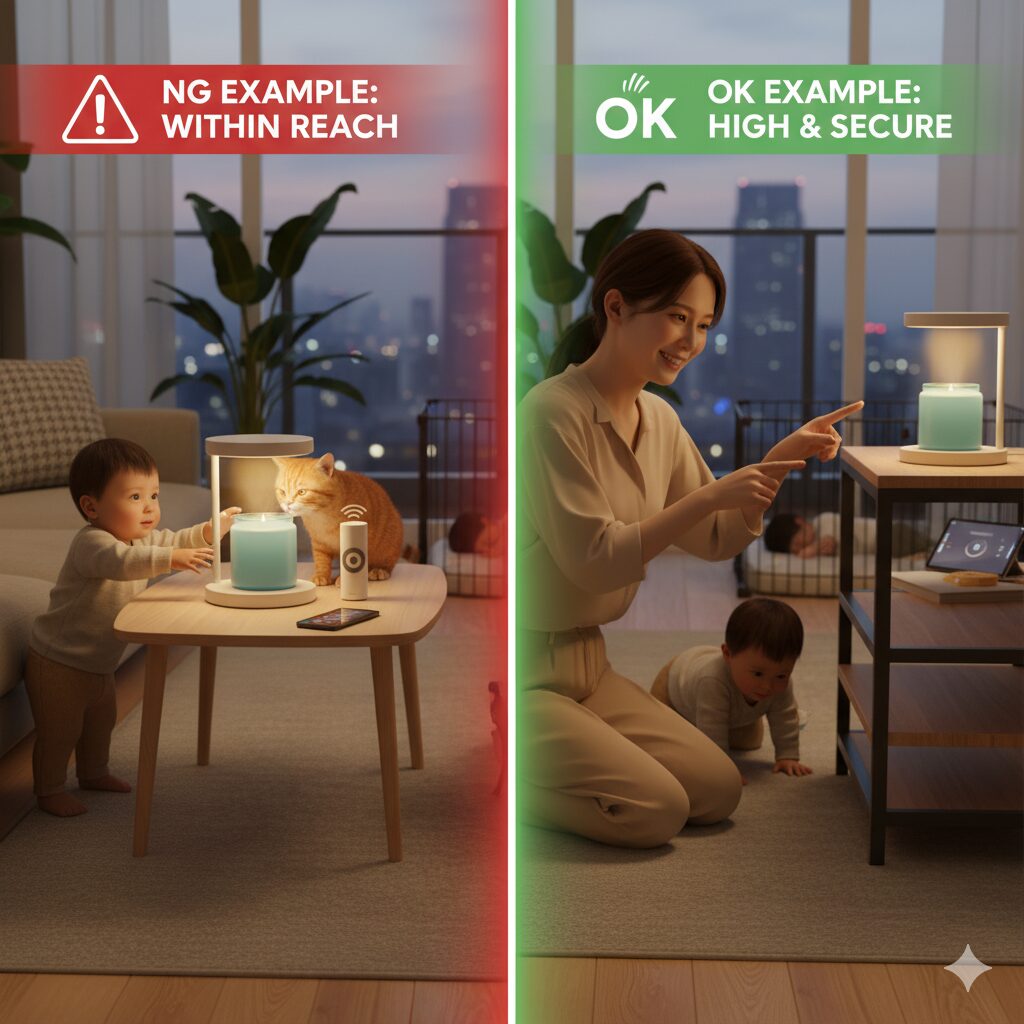

結論:設置場所がすべて

答えはシンプルで、「子供やペットの手・鼻が絶対に届かない、安定した高い場所」に設置すること。これに尽きます。

NG例:

・ローテーブルの上

・床への直置き

・子供がよじ登れる家具のそば

OK例:

・大人の胸より高い位置にある、固定された棚の上

・キッチンカウンターの奥まった場所

・ペットがジャンプしても届かないデスクの奥

一度「ここなら安全」という場所を決めてしまえば、火の監視から解放されるという、絶大なメリットを享受できるかなと思います。

つけっぱなし・消し忘れ防止タイマー

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージ電気製品で次に怖いのが「つけっぱなし」や「消し忘れ」ですよね。ハロゲンランプがずっと高温のまま…というのも不安です。

この点、SwitchBotはさすがスマートホームの会社だなと感心しました。安全対策がしっかり二重になっています。

- 物理コントローラーのタイマー付属の有線コントローラーで、「2時間・4時間・6時間」のオフタイマーが設定できます。寝る前に「2時間だけ」とカチッと押すだけでいいので、直感的で確実です。

- アプリのタイマーSwitchBotアプリを使えば、1分単位で、最大24時間までの詳細なタイマー設定が可能です。「あと30分だけ香りを楽しみたい」なんていう細かいニーズにも応えてくれます。

私が特に「賢いな」「誠実だな」と思ったのは、この二重実装です。

IoTガジェットって、Wi-Fi接続が前提のものが多いですよね。でも、この製品は、万が一、自宅のWi-Fiがダウンしたり、スマホの電源が切れたり、SwitchBotのサーバーがメンテナンス中だったりしても…アプリに依存しない「物理コントローラー」のタイマーはちゃんと機能します。

ネットワーク障害時でも最低限の安全(消し忘れ防止)が確保される。この堅牢性(ロバストネス)は、安全をうたう製品として非常に高く評価できる設計思想だと感じますね。

SwitchBot キャンドルウォーマーの購入はこちらから

↓↓↓

スイッチボット キャンドルウォーマーの安全な使い方と懸念点

基本的な安全性がわかったところで、次は「もっと安全に使うための機能」と、購入前に知っておきたい「お金や規制」の話を見ていきましょう。

外出時に自動オフ?スマート機能

![]()

![]() タイマー機能だけでも十分安全ですが、SwitchBotエコシステムの真価は「自動化」にあります。これがガジェット好きにはたまりません。

タイマー機能だけでも十分安全ですが、SwitchBotエコシステムの真価は「自動化」にあります。これがガジェット好きにはたまりません。

例えば、アプリの「スケジュール機能」を使えば、「平日の毎晩23時に自動でON、24時に自動でOFF」といった設定が可能です。これにより、寝落ちしてしまっても確実に電源が切れるため、ヒューマンエラーを日常のルーティンから排除できます。

さらに強力なのが、他のデバイスや情報と連携する「オートメーション(シーン設定)」です。

最強の安全機能「外出時に自動OFF」

SwitchBotアプリの機能(シーン設定)を使えば、スマホのGPS(位置情報)と連携できます。これは「ジオフェンス」と呼ばれる機能ですね。

これにより、「自分が自宅(設定したエリア)から離れたら、キャンドルウォーマーを自動でOFFにする」という設定が組めるはずです。(※公式で「帰宅時にON」がうたわれているため、その逆の「外出時にOFF」も可能と推測されます)

これぞ、時間ベースのタイマーを超える、状態ベースのフェイルセーフ(安全装置)!「あれ、キャンドルウォーマー消したっけ?」という外出先での不安から、完全に解放されるかもしれません。これはスマート機能が提供する最高レベルの安全対策ですね。

気になる電気代は?50Wの消費電力

安全性とは少し離れますが、密接に関わるのが「電気代」です。

仕様は「50W」です。これは、常時つけておく照明としてのLED電球(だいたい5W~10W程度)と比べると、5倍から10倍の電力消費になります。小型のデスクヒーターほどではありませんが、小型家電としては、まあまあ電気を使う方かなと思います。レビュー記事などでも「電気代がかかる」ことがデメリットとして指摘されているのをよく見かけます。

「電気代がもったいない」という意識が、結果として長時間のつけっぱなしを避ける動機になり、タイマー機能の利用を促す…というのは、ある意味、安全面でも間接的にプラスに働いているかもしれませんね。

電気代の目安(ざっくり計算)

電気料金の目安単価として、全国家庭電気製品公正取引協議会が定める「31円/kWh(税込)」を仮定した場合:

50W(=0.05kW) × 1時間 × 31円/kWh = 約1.55円/時間

例えば、毎日4時間使ったとすると、1ヶ月(30日)で…

約1.55円 × 4時間 × 30日 = 約186円 となります。

「思ったより安い」と感じるか「やっぱり高い」と感じるかは人それぞれですが、つけっぱなしにすると、それなりにかかる、という認識は持っておいた方が良さそうです。

※これはあくまで目安です。ご契約の電力会社やプランによって実際の単価は変動しますので、参考程度に考えてくださいね。

安全性以外のデメリットは?

安全性や電気代以外で、購入前に知っておきたいデメリットも正直にまとめておきます。

- AC電源(コンセント)が必須USB給電ではなく、AC電源コードなのでコンセントの近くにしか置けません。「ベッドサイドに置きたいけどコンセントが遠い」「廊下にふんわり香らせたい」といった、設置場所の自由度が低いのは地味なデメリットかも。

- 火の「ゆらぎ」はない当然ですが、火を使わないので、あの炎の「ゆらぎ」(1/fゆらぎと言われる癒し効果)はありません。ランプの光はありますが、あくまで照明です。香りと「明かり」を楽しむ製品ですね。(※アプリで調光は可能です)

- 対応キャンドルサイズに制限あり公式仕様では、最大直径9.5cm、高さ14cmまでのキャンドルに対応しています。これより大きなキャンドルは物理的に入らないので、お気に入りのキャンドルが使えない可能性もあります。購入前にサイズ確認は必須です。

PSEマークは?日本の規制と安全性

さて、電気製品の安全性といえば「PSEマーク」です。ガジェット好きとしては見逃せないポイント。

日本国内でコンセントを使う家電製品、特にヒーターなどの電熱器具(まさにこれ)を販売するには、電気用品安全法(PSE法)という法律に準拠し、適合の証である「PSEマーク」を表示する義務があります。(出典:経済産業省「電気用品安全法」)

この点について、私が調べた範囲のプレスリリースやレビュー記事では、「PSEマーク取得済み」という明確な言及は見当たりませんでした。

ただし、これは「準拠していない」という意味ではないと、私は強く推測します。日本法人(SWITCHBOT株式会社)が正規に国内販売する以上、製品本体やACアダプタには、法律に従ってPSEマークが表示されているはずです。

思うに、SwitchBotとしては、業界標準のセキュリティ規格である「Matter」への対応(これは本当にすごいことです)を最先端の技術としてアピールしたい一方で、PSEのような「国内販売する上で守って当然」の規制準拠については、あえて大々的に宣伝していないだけかなと。もし、どうしても購入前にご自身の目で確認したいという方は、SwitchBotのサポートに問い合わせてみるのが一番確実ですね。

お得な購入は公式サイトがおすすめ

![]() 安全性が確認できて「やっぱり欲しい!」となったら、どこで買うのが良いか、ですよね。

安全性が確認できて「やっぱり欲しい!」となったら、どこで買うのが良いか、ですよね。

Amazonや楽天、Yahoo!ショッピングでも取り扱いはありますが、私のおすすめは「SwitchBot公式サイト」です。

理由としては、公式サイトでは頻繁にセールやキャンペーンが実施されているからです。新製品の発表時や季節の変わり目など、Amazonなどでは実施していない独自の割引が行われることが多い印象です。また、メルマガ登録などで限定クーポンが配布されることもあります。

もちろん、楽天やAmazonのポイントを貯めている方はそちらも魅力的ですが、本体価格が一番安くなるタイミングを狙うなら、公式サイトは常にチェックしておいて損はないかなと思います。家のあらゆるシーンを簡単スマート化!【SwitchBot公式サイト】

スイッチボット キャンドルウォーマーの安全性を総まとめ

最後に、SwitchBot キャンドルウォーマーの安全性について、私の結論をまとめます。

総論として、この製品は「従来のキャンドルが持つ最大の懸念(火災・煙)を原則的に排除する点で、非常に安全性が高い」と言えます。

その一方で、「管理すべきリスクの種類が変わった」という認識も必要です。新たなリスクとして生じる「熱傷(やけど)」と「つけっぱなしによる電力消費」に対しては、

- ユーザー自身による物理的な設置場所の管理(子供・ペットが絶対に触れない場所)

- 製品が提供するスマートな安全機能(タイマー、自動化)の積極的な活用

この2点をしっかり行うことが、安全に楽しむための絶対条件となります。

パーシー的まとめ

火の心配から解放され、クリーンな香りをタイマーや自動化で「ほったらかし」にできるメリットは、やけどのリスク管理(=設置場所の固定)を差し引いても、非常に大きいと感じます。

「安全な設置場所を確保できる」かつ「タイマーやスマート機能をしっかり使う(あるいは使う自信がある)」という方になら、自信を持っておすすめできる、生活の質(QOL)を確実に上げてくれる素晴らしいガジェットですよ!

※本記事の内容は、公開されている情報を基に分析したものであり、安全性や電気代を保証するものではありません。製品の仕様や価格、キャンペーン詳細は、必ず公式サイトで最新の情報をご確認の上、ご自身の判断でご購入・ご使用ください。

SwitchBot キャンドルウォーマーの購入はこちらから

↓↓↓

スイッチボット キャンドルウォーマーの危険性は?火事・火傷リスク解説

スイッチボット空気清浄機の掃除は簡単!フィルター手入れ完全版