スイッチボット キャンドルウォーマーのメリット・デメリットは?購入前の全注意点

こんにちは。パーシーのガジェブロ 運営者の「パーシー」です。

最近SNSでも話題の「SwitchBot スマートキャンドルウォーマー」、気になっている方も多いんじゃないでしょうか。火を使わずにアロマキャンドルを楽しめるって、すごく魅力的ですよね。

でも、実際に購入するとなると、「スイッチボット キャンドルウォーマーの本当のメリットやデメリットって何だろう?」「口コミや評判は良いけど、サクラじゃない?」「使い方は本当に簡単?」「タイマー機能は便利?」「電気代はどれくらいかかるの?」「対応キャンドルのサイズって厳しそう…」「電球の交換は必要なのかな?」なんて、色々と具体的な疑問や不安が浮かんできませんか。

特に、ロウが減らない仕組みや、ニトリや無印、あるいはYankee Candle(ヤンキーキャンドル)といった人気ブランドのキャンドルがそのまま使えるのかは、購入前に絶対知っておきたいポイントだと思います。

この記事では、そんなあなたの疑問をスッキリ解消するために、スイッチボット キャンドルウォーマーのメリットとデメリットを、ガジェット好きの視点から正直に、そして徹底的に掘り下げていきますね。

- 火を使わない圧倒的な安全性とスマート機能の全貌

- 購入前に知るべき5つの具体的なデメリットと注意点

- 対応キャンドルサイズや気になる電気代・ランプコストの疑問を解消

- メリット・デメリットを踏まえた賢い買い方とおすすめの購入先

家のあらゆるシーンを簡単スマート化!【SwitchBot公式サイト】

スイッチボット キャンドルウォーマーのメリットとデメリット(利点編)

まずは、この製品の「買う理由」になる、優れたメリット部分から詳しく見ていきましょう。やはり、どんな製品もまずは良いところを知らないと比較できませんからね。安全性からスマート機能、デザイン性まで、デメリットと比較する上で欠かせない重要なポイントばかりですよ。

火を使わない安全性と良い口コミ

![]() この製品の最大のメリットは、もうこれに尽きると言ってもいいかもしれません。「火を一切使わない」という圧倒的な安全性です。

この製品の最大のメリットは、もうこれに尽きると言ってもいいかもしれません。「火を一切使わない」という圧倒的な安全性です。

製品の上部にある50Wのハロゲン電球の「熱」を利用して、キャンドルのロウを穏やかに溶かし、香りを広げる仕組みです。だから、当然ですが火事や火傷のリスクがゼロなんですね。

東京消防庁のデータを見ても、件数自体は多くないものの、「ろうそく」を原因とする火災は毎年発生しています。火を扱う以上、リスクはゼロにはできません。

SNSなどの口コミでも、「猫が火に興味を持って倒さないかヒヤヒヤしてたけど、これなら安心」「小さな子供が触っても火傷の心配がない」「寝る前に使えるのが最高」といった、安全性を評価する声が本当に多いです。

さらに、火を使わないことの副産物として、煙やススも一切出ません。

「アロマは楽しみたいけど、壁紙やカーテンがススでうっすら汚れていくのが嫌だった…」という人にも、これは見逃せない大きなメリットかなと思います。

火を点けている時の「あ、消し忘れるかも…」という、あの地味なストレス(専門用語でいう認知負荷、というらしいです)から完全に解放されるだけでも、リラックスの質が全然違いますよね。

便利な使い方とタイマー機能

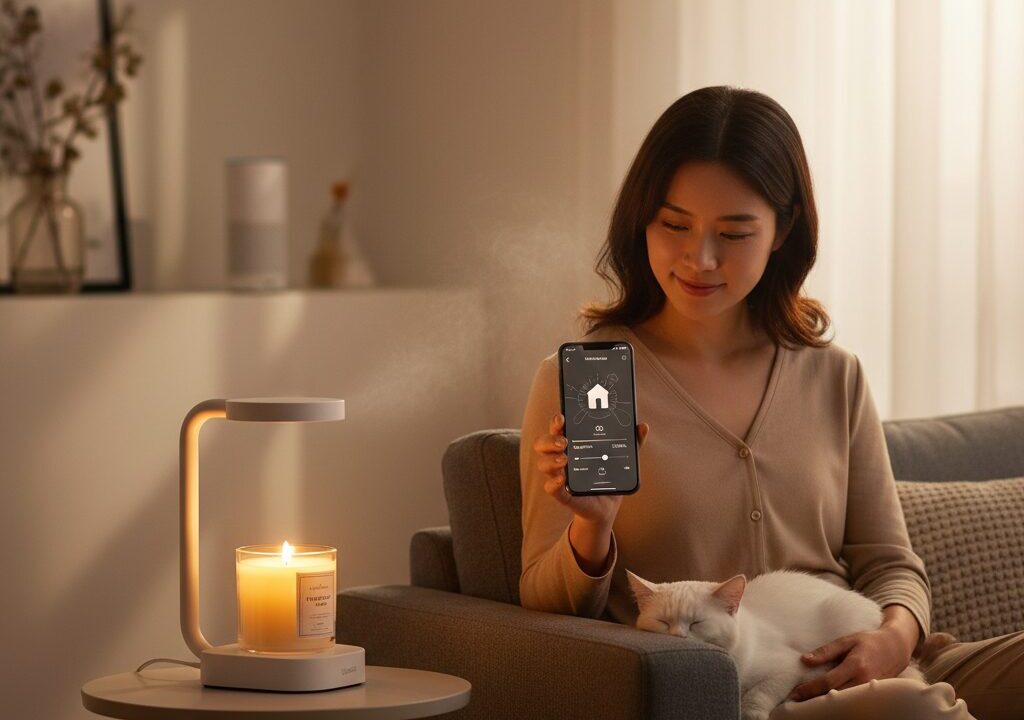

![]() スマート家電って聞くと「設定が面倒そう…」「アプリを開くのが逆に手間じゃない?」と思うかもしれませんが、この製品は「使い方が2通り」あるのが、すごく賢い設計だなと感じました。

スマート家電って聞くと「設定が面倒そう…」「アプリを開くのが逆に手間じゃない?」と思うかもしれませんが、この製品は「使い方が2通り」あるのが、すごく賢い設計だなと感じました。

一つは、電源コードに一体化している「物理コントローラー」での操作です。

スマホが手元にない時や充電中の時、または家族(ITに詳しくない親世代など)がサッと使いたい時でも、このコントローラーで直感的に操作できるんです。機能はシンプルですが、十分すぎる内容ですね。

物理コントローラーでできること

- 電源オン/オフ

- 調光(明るさ調節):10段階から選択

- タイマー:2時間 / 4時間 / 6時間 から選択

このタイマー機能が本当に優秀で。就寝時や外出時も「消し忘れ」の不安がないのが、本当にリラックスできる理由かもしれません。「2時間後に自動でオフ」に設定して、そのまま安心して眠りにつけるのは最高です。

もちろん、もう一つの「アプリでの操作」も可能で、そちらではさらに詳細な設定ができます(これは次の項目で詳しく!)。この「誰でも使えるシンプルさ」と「こだわりの詳細設定」を両立させているのが、本製品のすごいところです。

アプリ連携による自動化の魅力

![]() この製品の真骨頂は、やはり「スマート機能」ですね。ガジェット好きとしては、ここが一番ワクワクするポイントです。

この製品の真骨頂は、やはり「スマート機能」ですね。ガジェット好きとしては、ここが一番ワクワクするポイントです。

まず嬉しいのが、最新のスマートホーム共通規格である「Matter」に対応していること。さらに、これまでの多くのSwitchBot製品と違い、別途ハブが無くてもWi-Fi(2.4GHz帯)で直接インターネットに繋がります。

これにより、Amazon Alexa、Google Home、Apple Home (Siri) など、主要なスマートスピーカーと驚くほど簡単に連携できます。

一度設定してしまえば、「アレクサ、キャンドルを30%にして」「Hey Siri、寝室の香りをオンにして」といった音声操作ができるようになります。これは一度体験すると戻れない快適さですよ。

SwitchBotアプリでできる詳細設定

- 無段階調光:明るさを1%〜100%まで自由にスライド調節

- 詳細タイマー:1分単位で、最大24時間まで自由に設定可能

- スケジュール設定:「平日の毎晩22時にオン、23時にオフ」など

- 自動化(オートメーション):「人感センサーが反応したらオン」など

特に「自動化(オートメーション)」はガジェット好きにはたまりません。

例えば、SwitchBotの人感センサーやスマホのGPS(ジオフェンス機能)と連携させて、「自宅の半径100mに入ったら(=帰宅を検知したら)、玄関の照明と一緒にキャンドルウォーマーも自動でオンにする」といった設定が可能です。

疲れて家に帰った瞬間に、照明と一緒にフワッと良い香りが迎えてくれる…そんな生活が実現できちゃうわけです。最高じゃないですか?

間接照明にもなるデザイン性

![]() これ、単なる「ウォーマー(温める機械)」としてだけでなく、高性能な「間接照明(アクセントライト)」としてもすごく優秀なんです。

これ、単なる「ウォーマー(温める機械)」としてだけでなく、高性能な「間接照明(アクセントライト)」としてもすごく優秀なんです。

デザインがすごくシンプルで、余計な装飾がなく、どんなインテリアにも馴染みやすいマットな質感が良いですよね。カラーも定番のホワイトと、公式ストア限定の場合があるシックなブラックが選べます。

特にアプリを使えば1%単位で明るさを細かく調整できるので、シーンに合わせた完璧な雰囲気作りができます。

- 映画鑑賞時:明るさを10%に絞って、没入感をアップ

- 就寝前の読書:30%くらいの優しい灯りで

- リラックスタイム:5%以下のごく僅かな灯りと香りだけで過ごす

キャンドルをセットしていない時でも、お気に入りのオブジェを照らすアクセントライトとして使えるデザイン性の高さは、大きなメリットだと思います。ギフトボックス仕様も用意されているみたいなので、新築祝いやセンスの良い誕生日プレゼントとしても、かなり喜ばれそうですね。

香りの品質維持とキャンドルの経済性

-6913a86088453.jpg) パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージ「火を使わない」ことは、実は「香り体験の質」と「経済性」にも繋がります。

従来のキャンドルはロウを「燃焼」させて消費しますが、ウォーマーは「温めて溶かす」だけ。だから、物理的にキャンドルが全然減らないんです。

ちょっとお高めな、数千円するような高級アロマキャンドルを買っても、火で使う場合の何倍も長持ちします。初期投資はかかりますが、結果的にコストパフォーマンスはすごく良いかもしれません。

また、火を使うと発生しがちな「トンネル現象」(キャンドルの真ん中だけが溶けて穴が空いていく現象)も起こりません。火の熱は中心に集中しがちですが、ウォーマーは上から熱を当てるため、常に表面全体が均一に美しく溶けます。

これにより、香りが安定して空間に広がりやすいのも良い点ですね。火を使うと熱で香りが飛んでしまう感じがありますが、ウォーマーは穏やかに揮発させるので、香りがマイルドに長く続く、と私は感じました。

SwitchBot キャンドルウォーマー

スイッチボット キャンドルウォーマー、デメリットと購入前の注意点

さて、ここからが本題です。良いことばかりお伝えしてもフェアじゃないですからね。メリットだけじゃなく、購入後に「しまった!こんなはずじゃ…」とならないためのデメリットや注意点をしっかりチェックしましょう。スイッチボット キャンドルウォーマーのメリット・デメリットを比較する上で、このセクションこそが一番大事だと私は思っています。

対応キャンドルのサイズ制限

![]() 私が思う、この製品の最大の注意点であり、最大のデメリットがこれです。

私が思う、この製品の最大の注意点であり、最大のデメリットがこれです。

使えるキャンドルのサイズが、物理的に厳密に決まっています。

対応キャンドルサイズ(厳守!)

- 最大直径:9.5cm (95mm)

- ライト(電球)までの高さ:14cm (140mm)

(※購入前に必ずお手持ちのキャンドルを定規で測ってください)

「直径9.5cm」は結構余裕があるんですが、問題は「高さ14cmまで」という制限です。これが想像以上にシビアで…。

例えば、アロマキャンドルで非常に有名なYankee Candle(ヤンキーキャンドル)のLサイズジャーは、高さが約17cmあります。つまり、人気の大型キャンドルが物理的に入らないんです。

他にも、ニトリや無印良品、IKEAなどで売られているキャンドルでも、背の高いデザインのものは使用できません。「お気に入りのあのキャンドルがあるから」という理由で購入を検討している人は、使えなかった…という悲劇が起こる可能性があります。

これは本当に重要なポイントなので、購入前には必ず、ご自宅で使いたいキャンドルのサイズを定規で実測するか、これから買う予定のキャンドルの製品仕様(ECサイトなどに記載があります)をミリ単位で確認してくださいね。

消耗品の電球(ランプ)のコスト

このウォーマーは、ロウを溶かすために強力な「熱」が必要です。そのため、光源には省電力なLEDではなく、あえて「50Wのハロゲン電球」が使われています。これはLEDではロウを溶かすほどの熱量(赤外線)が出ないため、設計上仕方のないトレードオフなんですね。

そして、ハロゲン電球はご存知の通り「消耗品」です。

電球の寿命(一般的に1,000〜2,000時間程度)が来たら、当然ですが交換が必要です。仮に1日3時間使ったとして、ざっくり1年〜2年弱で交換時期が来る計算になります。

交換用ランプの規格は「GU10, 50W」という、ちょっと特殊な口金です。一般的な家電量販店ではあまり見かけないかもしれませんが、AmazonなどのECサイトでは普通に入手可能です。価格はモノによりますが、1,000円前後〜といったところでしょうか。

この「電球代がランニングコストとして永続的に発生する」という点は、購入前に知っておくべき明確なデメリットかなと思います。

気になる電気代は?

パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージ消耗品コストとも関連しますが、「50W」という電力消費は、LED照明(5W〜10W程度)が主流の今、比較的高く感じますよね。電気代がどれくらいになるか、気になるところです。

ここで、電気代の目安をシミュレーションしてみましょう。

【目安】電気代シミュレーション

電力料金の目安単価は、公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会が定める「31円/kWh(税込)」として計算します。

50W(消費電力) ÷ 1000 × 1時間(使用時間) × 31円(単価) = 1時間あたり 約1.55円

仮に、1日4時間、毎日(30日)使ったとすると…

1.55円 × 4時間 × 30日 = 1ヶ月(30日)で 約186円 くらいになる計算ですね。

※これはあくまで一般的な目安です。ご家庭の契約プランや使用状況によって実際の電気代は変動しますので、参考程度にしてください。

「すごく高い!」という訳ではないですが、ゼロでもありません。

間接照明として毎日長時間つけっぱなしにすると、年間で2,000円以上のコストになる可能性もあります。

「高いと見るか、安いと見るかは使い方次第」というのが私の見解です。毎日寝る前のリラックスタイムに1〜2時間だけ使う、という程度なら、アロマ体験の満足度を考えれば十分許容範囲かなと思いますね。

ロウの手入れ(メンテナンス)

-6913a86088453.jpg) パーシーのガジェブロイメージ

パーシーのガジェブロイメージこれは、火を使う従来のキャンドルには無かった、このウォーマー特有の「新しい手間」です。

先ほどメリットで「ロウが減らない」と言いましたが、これは裏を返せば「香りの成分(精油)だけが揮発していく」ことを意味します。

イメージとしては、ガムを噛み続けていると味が無くなるのに、ガム自体は無くならない…という状態に近いです。

つまり、使用を続けると、上層のロウは「香りが抜けた、ただのロウ」になってしまうんです。

「最近、スイッチを入れても香りが弱くなってきたな…」と感じたら、それはロウの寿命です。その場合、以下のどちらかの「手入れ」が必要になります。

- 1. ロウを捨てる:ウォーマーでロウを溶かし、熱いうちに(火傷に十分注意して!)、紙コップや牛乳パックなどに上澄みを流し込みます。それを冷やして固めてから、可燃ごみとして捨てます。

- 2. 精油を足す:香りが抜けたロウに、追加で市販のアロマオイル(精油)を数滴垂らします。

この「ロウを捨てる」という新しいメンテナンス作業が発生するのは、火を灯すだけで良かった従来のキャンドルと比べて、人によってはかなり面倒と感じるデメリットでしょう。

裏技的メリットかも?

ただ、逆に考えると、「2. 精油を足す」という作業は面白いかもしれません。

香りが抜けたら、それを「無香料のベース」として捉え、自分の好きなアロマオイルを数滴垂らして、オリジナルの香りをブレンドできる…とも言えます。これはちょっと玄人向けですが、新しい楽しみ方ですね。

公式サイトの価格とキャンペーン

![]() デメリットというより、購入前の最後の注意点ですが、まず「価格」についてです。

デメリットというより、購入前の最後の注意点ですが、まず「価格」についてです。

公式価格は5,980円(税込)です。スマート機能を持たない、ただ温めるだけの安価なキャンドルウォーマー(市場価格3,000円台〜)と比較すると、やはり高価な部類に入ります。

ただ、Matter対応、Wi-Fi内蔵、1%単位の高性能な調光機能付き間接照明…という多機能性を考えれば、「スマートガジェット」としては妥当な価格設定かな、と個人的には感じます。

そして、もう一つの非常に重要な注意点。

それは、「キャンドルは付属しない」ことです。

5,980円を支払って製品が届いても、箱を開けてすぐにアロマ体験を始めることはできません。別途、あのサイズ制限(直径9.5cm x 高さ14cm)に収まるキャンドルを、自分で用意する必要があります。

「初回使用時の総コスト」は、本体+キャンドル代で8,000円〜10,000円近くになる可能性も考慮しておきましょう。「届いたその日に使えない」という「がっかり感」を避けるためにも、本体を注文する際に、対応サイズのキャンドルも一緒にカートに入れておくことを強く推奨します。

購入は公式サイトが狙い目かも

じゃあどこで買うのが良いか、ですが…

私はSwitchBot公式サイトをまずチェックするのが賢いかなと思います。

理由としては、発売記念の15%OFFクーポン(適用後 5,083円)のような、お得なキャンペーンをやっていることが多いからです。(※本記事執筆時点の情報です。最新のキャンペーンは必ずご自身でご確認ください)

それに加えて、メーカー直販ならではの「保証の確実性」や、「限定カラー(ブラック)の取り扱い」がある点もメリットですね。

家のあらゆるシーンを簡単スマート化!【SwitchBot公式サイト】

スイッチボット キャンドルウォーマーのメリット・デメリット総括

最後に、これまで解説してきたスイッチボット キャンドルウォーマーのメリット・デメリットを、私なりに一覧でまとめておきますね。購入の最終判断にお役立てください。

主なメリット(利点)まとめ

| メリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 圧倒的な安全性 | 火を使わない。火事・火傷・煙・ススの心配がゼロ。ペットや子供がいても安心。 |

| スマート機能 | Matter対応。ハブ不要のWi-Fi内蔵で、AlexaやSiriでの音声操作や自動化が可能。 |

| 経済性 | ロウを燃焼させず溶かすだけなので、キャンドルが非常に長持ちする。 |

| デザイン性 | シンプルでインテリアに馴染む。1%単位の調光が可能な高性能な間接照明にもなる。 |

| 香りの品質 | トンネル現象が起きず、表面全体が均一に溶けるため、香りが安定して広がる。 |

主なデメリット(注意点)まとめ

| デメリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| サイズ制限 | 最重要。「直径9.5cm、高さ14cm」まで。Yankee Candle (L)など大型品は不可。 |

| 消耗品コスト | 熱源が50Wハロゲン電球(GU10)のため、寿命が来たら交換費用(ランニングコスト)が発生する。 |

| 電気代 | 50WなのでLED照明よりは高め(1時間約1.55円目安)。長時間使用は注意。 |

| メンテナンス | 香りが抜けたら「溶けたロウを捨てる」という特有の手間が発生する。 |

| 初期コスト | 本体価格に加え、キャンドルが付属しないため、別途キャンドル代が必要。 |

結論として、「火の危険性をゼロにして、安全かつスマートに香りを楽しみたい」という人には、最高の製品だと思います。

特に、私のようにガジェット好きで自動化を楽しみたい人や、小さなお子さんやペット(特に猫ちゃん)がいて火を使うのをためらっていたご家庭には、デメリットを大きく上回るメリットがあるんじゃないでしょうか。

逆に、「とにかくコストを最優先にしたい」「今持っているお気に入りの大型キャンドルをどうしても使いたい」「ロウを捨てるなんて面倒」という人には、デメリットが重くのしかかるかもしれません。その場合は、購入を慎重に検討した方が良いでしょう。

もし購入を決めたなら、やはりクーポンやキャンペーンがあり、メーカー保証も確実な公式サイトをまずチェックするのが、トータルで一番お得で安心かなと私は思います。

この記事が、あなたの「買うべきか、買わざるべきか」の判断材料になれば、とても嬉しいです!

家のあらゆるシーンを簡単スマート化!【SwitchBot公式サイト】

SwitchBot キャンドルウォーマー

スイッチボット キャンドルウォーマー比較!カメヤマとの違いは?

スイッチボット キャンドルウォーマーの安全性は?火事・やけどを徹底分析