【switchbotのリコール?】故障の症状別原因と対処法、買い替えのタイミングを解説

SwitchBotのリコール?故障時の原因と対処法を解説

毎日を便利にしてくれるSwitchBot製品ですが、ある日突然動かなくなると非常に困りますよね。「これってリコール対象なの?」と不安になる方もいるかもしれません。この記事では、switchbotにリコールがあるのかという疑問から、故障を疑う症状と具体的な対処法までを網羅的に解説します。SwitchBotが接続できない時の確認ポイントや、本体ランプつかないのは故障のサインかといった初期症状、さらには指ロボットから聞こえるカチカチ音の原因やプラグミニ点滅が示す状態とは何かといった具体的な事象についても深掘りします。多くの不具合はまず初期化を試してみようということで、その手順や基本的なプラグミニ使い方の再確認も行います。その上で、switchbotのリコール問い合わせと買い替えの検討が必要なケースについて、保証期間と使えなくなった時の問い合わせ先、そして故障交換はできるのか、有償での修理は可能なのかを明らかにします。また、SwitchBot製品の寿命はどれくらいか、買い替え前に知るべき製品の欠点は何かといった購入判断に役立つ情報も提供し、最終的に結論としてswitchbotリコールを待つより買い替えが賢明である理由を丁寧に説明していきます。

この記事で分かること

- SwitchBot製品の主な故障症状と原因

- 自分でできる簡単なトラブルシューティング方法

- 保証期間やメーカーへの問い合わせ手順

- 修理・交換と買い替えのどちらが賢明かの判断基準

switchbotにリコール?故障を疑う症状と対処法

- switchbotが接続できない時の確認ポイント

- 本体ランプつかないのは故障のサインか

- 指ロボットから聞こえるカチカチ音の原因

- プラグミニ点滅が示す状態とは何か

- 不具合はまず初期化を試してみよう

- 基本的なプラグミニ使い方の再確認

switchbotが接続できない時の確認ポイント

SwitchBot製品が突然接続できなくなった場合、故障を疑う前にいくつかの基本的なポイントを確認することで解決するケースが多くあります。慌ててリコールや修理を考える前に、まずは以下の項目をチェックしてみてください。

SwitchBot製品が突然接続できなくなった場合、故障を疑う前にいくつかの基本的なポイントを確認することで解決するケースが多くあります。慌ててリコールや修理を考える前に、まずは以下の項目をチェックしてみてください。

最初に確認すべきは、ご家庭のWi-Fi環境です。SwitchBot製品の多くは2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。ルーターが5GHz帯と2.4GHz帯の両方を提供している場合、スマートフォンが5GHz帯に接続されていると設定がうまくいかないことがあります。設定時だけでもスマートフォンの接続を2.4GHz帯に変更してみましょう。

次に、Wi-Fiのパスワードが正しく入力されているかも重要です。単純な入力ミスが原因であることも少なくありません。また、スマートフォンのBluetoothがオンになっているかも必ず確認してください。ハブミニなどのゲートウェイ製品と各デバイス間の通信にはBluetoothが利用されるため、これがオフになっていると反応しなくなります。

接続トラブルのチェックリスト

以下の点を順番に確認してみてください。

- Wi-Fiルーターは2.4GHz帯で接続されているか

- Wi-Fiのパスワードは正しいか

- スマートフォンのBluetoothは有効になっているか

- SwitchBotアプリは最新バージョンか

- ルーターやSwitchBot本体を再起動してみる

これらの基本的な確認を行っても改善しない場合、アプリや本体のファームウェアが最新であるかを確認し、必要であればアップデートを実施します。それでも接続できない場合は、次のステップとして本体の初期化を検討することになります。

本体ランプつかないのは故障のサインか

SwitchBot本体のLEDランプが全く点灯しない場合、ユーザーとしては最も故障を疑いやすい症状の一つです。しかし、これも即座に故障と断定する前に確認すべき点が存在します。

SwitchBot本体のLEDランプが全く点灯しない場合、ユーザーとしては最も故障を疑いやすい症状の一つです。しかし、これも即座に故障と断定する前に確認すべき点が存在します。

最も基本的な原因は、電力供給の問題です。SwitchBotボット(指ロボット)のような電池で駆動する製品の場合、単純に電池が消耗している可能性が考えられます。まずは新品の電池に交換してみてください。電池の向きが正しいかも、念のため確認しましょう。

ハブミニやプラグミニのようなコンセントから給電する製品の場合は、USBケーブルやACアダプターが正しく接続されているかを確認します。ケーブルが断線していたり、ACアダプターが故障していたりする可能性もゼロではありません。可能であれば、別のUSBケーブルやアダプターで試してみることをお勧めします。

電源が入らない時に試すべきことは、電力供給の経路を一つずつ確認することです。コンセント自体に問題がないか、他の家電を接続して確かめるのも有効な手段と言えます。

これらの確認作業を行ってもランプが全く点灯しない、あるいは反応がない場合は、残念ながら本体内部の基盤などに物理的な問題が発生している可能性が高まります。この段階で初めて、保証期間の確認やサポートへの問い合わせを視野に入れることになります。

指ロボットから聞こえるカチカチ音の原因

SwitchBotボット(指ロボット)を使っていると、「カチカチ」という動作音が聞こえます。この音には正常なものと、異常を示すものがあるため、注意が必要です。

SwitchBotボット(指ロボット)を使っていると、「カチカチ」という動作音が聞こえます。この音には正常なものと、異常を示すものがあるため、注意が必要です。

まず、SwitchBotボットがアームを動かしてスイッチを押す際には、内部のモーターやギアが作動するため、「ジー」「カチッ」といった小さな音が発生するのは正常な動作です。特に、物理的なスイッチを力強く押し込む際には、ある程度の音は避けられません。

しかし、「ガガガッ」「カカカッ」といった連続的で大きな異音がする場合や、アームが動いていないのに音が鳴り続ける場合は注意が必要です。これは、アームの先に物理的な障害物があり、正常にスイッチを押し込めていない可能性があります。例えば、ボットの設置位置がずれて、アームがスイッチではなく壁やカバーに当たっているケースです。

「カチカチ」という音が異常に大きい、または断続的に続く場合、まずはボットの取り付け位置を再調整してみてください。アームがスムーズに動くか、手で軽く動かして確認するのも良いでしょう。無理な力がかかり続けると、内部のギアが破損し、故障の直接的な原因になります。」

また、長期間の使用によって内部のギアが摩耗・破損し、異音を発生させることも考えられます。設置位置に問題がないにもかかわらず異音が続く場合は、製品の寿命が近いサインかもしれません。

プラグミニ点滅が示す状態とは何か

SwitchBotプラグミニのLEDランプの点滅は、デバイスの状態を示す重要なサインです。点滅のパターンによって意味が異なるため、その意味を理解しておくことでトラブルシューティングが容易になります。

SwitchBotプラグミニのLEDランプの点滅は、デバイスの状態を示す重要なサインです。点滅のパターンによって意味が異なるため、その意味を理解しておくことでトラブルシューティングが容易になります。

一般的に、プラグミニの状態は以下の点滅パターンで示されます。ただし、ファームウェアのバージョンによって挙動が異なる場合があるため、あくまで目安としてください。

| 点滅パターン | 示している状態 | 対処法 |

|---|---|---|

| 青く速い点滅 | セットアップモード(Wi-Fi接続待機中) | SwitchBotアプリから設定を進めてください。 |

| 青く遅い点滅 | Wi-Fiルーターに接続中 | 正常に接続されると点灯に変わります。時間がかかる場合はルーターとの距離や電波状況を確認してください。 |

| 消灯 | 電源オフまたは正常接続完了(設定による) | アプリでランプをオフに設定している場合があります。電源が入っているか確認してください。 |

| 赤く点滅 | Wi-Fi接続失敗またはサーバー接続エラー | ルーターの電源やWi-Fiパスワードを再確認し、セットアップをやり直してください。 |

もし意図せず速い点滅が始まった場合は、何らかの理由でWi-Fi接続がリセットされた可能性があります。その際は、アプリからデバイスを再設定する必要があります。

このように、ランプの点滅はプラグミニが何をしようとしているのか、どんな問題を抱えているのかを知るための重要な手がかりです。トラブル時にはまずランプの状態を確認する癖をつけると良いでしょう。

不具合はまず初期化を試してみよう

接続が不安定、動作がおかしいなど、様々なトラブルシューティングを試しても改善しない場合の最終手段がデバイスの初期化(リセット)です。初期化を行うと、デバイスは工場出荷時の状態に戻り、設定されていたWi-Fi情報やスケジュールなどが全てクリアされます。

接続が不安定、動作がおかしいなど、様々なトラブルシューティングを試しても改善しない場合の最終手段がデバイスの初期化(リセット)です。初期化を行うと、デバイスは工場出荷時の状態に戻り、設定されていたWi-Fi情報やスケジュールなどが全てクリアされます。

初期化の方法は製品によって異なりますが、多くの場合は本体にあるリセットボタンを長押しすることで実行できます。

主な製品の初期化方法

- SwitchBotハブミニ: 本体のリセットボタンを約15秒間、LEDが赤く速く点滅し始めるまで長押しします。

- SwitchBotボット: カバーを開け、中にあるリセットボタンを長押しします。

- SwitchBotプラグミニ: 本体の電源ボタンを約15秒間、インジケーターランプが速く点滅し始めるまで長押しします。

初期化の注意点

初期化を行うと、全ての登録情報や設定が削除されます。そのため、アプリでの再設定が必須となります。登録していたリモコンや、設定していたシーンなども全てやり直しになるため、最終手段として実行するようにしてください。

原因不明の不具合の多くは、この初期化と再設定によって解決することがあります。サポートに問い合わせる前に、一度試してみる価値は十分にあります。ただし、手間がかかる作業であることは理解しておきましょう。

基本的なプラグミニ使い方の再確認

SwitchBotプラグミニは、家電の電源をオン・オフするだけのシンプルなデバイスだと思われがちですが、その基本的な使い方を再確認することで、トラブル解決のヒントが見つかったり、より便利な活用法を発見できたりします。

SwitchBotプラグミニは、家電の電源をオン・オフするだけのシンプルなデバイスだと思われがちですが、その基本的な使い方を再確認することで、トラブル解決のヒントが見つかったり、より便利な活用法を発見できたりします。

まず、プラグミニの基本的な機能は「電源の制御」と「電力使用量のモニタリング」です。アプリから手動でオン・オフできるだけでなく、「スケジュール」機能を使えば、指定した曜日・時間に自動で電源を操作できます。例えば、朝7時にコーヒーメーカーをオンにしたり、夜中の2時にルーターを自動で再起動させたりといった使い方が可能です。

「遅延実行」機能の活用

「〇分後にオフにする」といった遅延実行も設定可能です。これは、電気毛布やスマートフォンの充電器など、就寝時に利用する家電の消し忘れ防止に非常に役立ちます。

また、接続が不安定な場合は、プラグミニ自体の設置場所を見直すことも重要です。壁のコンセントに直接差し込むのが理想ですが、電源タップを使用している場合、他のACアダプターとの干渉や、タップ自体の品質が原因で動作が不安定になることもあります。

使い方で特に重要なのが、消費電力の上限です。SwitchBotプラグミニは、最大1500Wまでの家電に対応しています。ドライヤーや電気ケトル、電子レンジなど、一時的に大きな電力を消費する家電には使用できない、あるいは使用に注意が必要です。過負荷は故障や事故の原因となるため、接続する家電の消費電力を必ず確認してください。

switchbotのリコール問い合わせと買い替えの検討

- 保証期間と使えなくなった時の問い合わせ先

- 故障交換はできる?有償での修理は?

- SwitchBot製品の寿命はどれくらいか

- 買い替え前に知るべき製品の欠点は何か

- 結論:switchbotリコールより買い替えが賢明

保証期間と使えなくなった時の問い合わせ先

様々な対処法を試してもSwitchBot製品が正常に動作しない場合、保証期間内であればサポートへの問い合わせを検討しましょう。SwitchBot製品には、購入日から1年間のメーカー保証が付いています。

様々な対処法を試してもSwitchBot製品が正常に動作しない場合、保証期間内であればサポートへの問い合わせを検討しましょう。SwitchBot製品には、購入日から1年間のメーカー保証が付いています。

この保証を受けるためには、購入日を証明できる書類(レシート、領収書、オンラインストアの購入履歴など)が必要になります。保証期間内に故障した際にスムーズに手続きを進めるためにも、これらの書類は大切に保管しておきましょう。

問い合わせ方法は、主に2つあります。

- SwitchBotアプリ内の「フィードバック」機能

- 公式サイトの問い合わせフォーム

最も推奨されるのは、アプリ内のフィードバック機能を利用する方法です。アプリから問い合わせを行うと、使用しているデバイスの型番やアプリのバージョン、スマートフォンの機種情報などが自動的に送信されるため、問題の切り分けがスムーズに進みます。

問い合わせる際には、「いつから」「どのような症状が」「何を試したか」を具体的に伝えることが重要です。これにより、サポート担当者も的確なアドバイスをしやすくなります。

(参照:SwitchBot公式サイト サポートページ)

故障交換はできる?有償での修理は?

保証期間内に、取扱説明書に従った正常な使用状態で製品が故障したと判断された場合、SwitchBotのサポートポリシーに基づき、原則として無償での新品交換対応となります。

保証期間内に、取扱説明書に従った正常な使用状態で製品が故障したと判断された場合、SwitchBotのサポートポリシーに基づき、原則として無償での新品交換対応となります。

サポートに連絡し、症状を伝えた後、担当者からいくつかの確認やトラブルシューティングを依頼されます。それでも解決せず、製品の不具合であると認定されると、交換手続きの案内が送られてきます。この際、不具合品の返送が必要になる場合があります。

一方で、ユーザーが最も気になるのが保証期間が過ぎた後の対応でしょう。

保証期間外の対応について

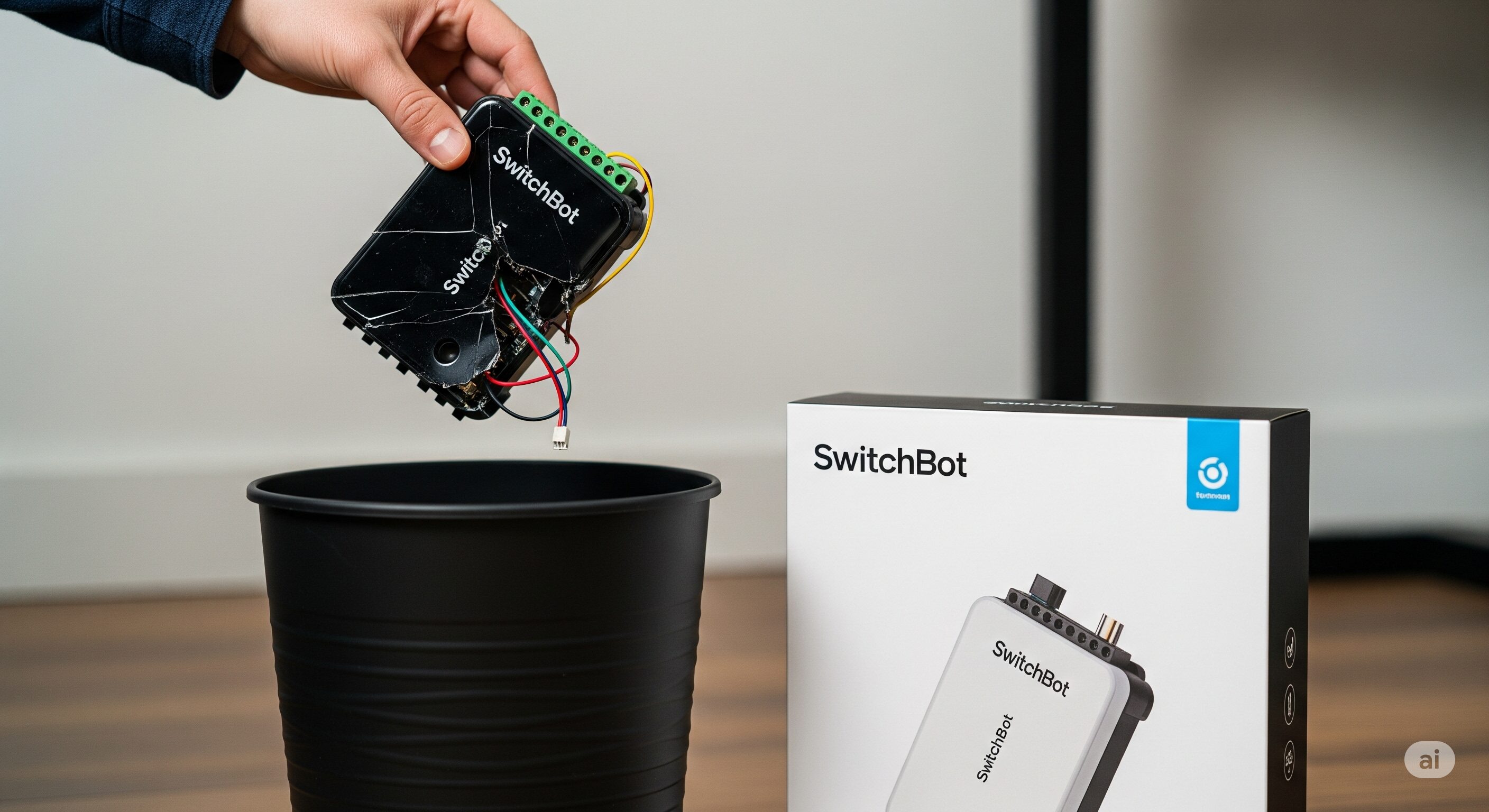

現在のところ、SwitchBotでは保証期間が過ぎた製品に対する有償での修理サービスは基本的に行っていません。そのため、保証期間外に故障した場合は、残念ながら新しい製品を買い直すことが唯一の選択肢となります。

これは、製品価格を抑えるために、修理部門を持たずに交換対応でサポートを完結させるビジネスモデルを採用しているためと考えられます。この点は、SwitchBot製品を長く使っていく上で理解しておくべき重要なポイントです。

SwitchBot製品の寿命はどれくらいか

SwitchBot製品の公式な耐久年数や寿命は明記されていません。しかし、一般的なIoTデバイスやスマート家電の寿命を考慮すると、ある程度の目安を立てることは可能です。

SwitchBot製品の公式な耐久年数や寿命は明記されていません。しかし、一般的なIoTデバイスやスマート家電の寿命を考慮すると、ある程度の目安を立てることは可能です。

製品の種類にもよりますが、常時通電しているハブミニやプラグミニのような製品は、内蔵されている電子部品の寿命に依存します。一般的に、このようなデバイスの寿命はおよそ3年~5年程度が一つの目安とされています。もちろん、使用環境(温度、湿度)によっても大きく変動します。

一方で、SwitchBotボットのように物理的に動作する製品は、可動部の摩耗が寿命に直結します。一日に何度もスイッチを操作するような過酷な環境で使用すれば、モーターやギアの消耗が早まり、1~2年で不具合が出る可能性も考えられます。逆に、使用頻度が低ければ、より長く使い続けることができるでしょう。

「私の経験上、電子機器は突然動かなくなることが多いです。特に保証期間が切れた直後に…というのはよくある話ですね。製品価格が比較的手頃な分、ある程度の期間で買い替える消耗品と割り切る考え方も必要かもしれません。」

結論として、明確な寿命はありませんが、保証期間である1年を過ぎたあたりから、いつ故障してもおかしくないという心づもりでいると、いざという時に慌てずに済むかもしれません。

買い替え前に知るべき製品の欠点は何か

SwitchBot製品は非常に便利でコストパフォーマンスに優れていますが、買い替えや新規購入を検討する際には、いくつかの欠点や注意点も理解しておくことが重要です。これらを知っておくことで、購入後の「こんなはずじゃなかった」を防ぐことができます。

SwitchBot製品は非常に便利でコストパフォーマンスに優れていますが、買い替えや新規購入を検討する際には、いくつかの欠点や注意点も理解しておくことが重要です。これらを知っておくことで、購入後の「こんなはずじゃなかった」を防ぐことができます。

1. Wi-Fiは2.4GHz帯のみ対応

前述の通り、多くのSwitchBot製品は2.4GHz帯のWi-Fiにしか対応していません。最近主流の高速な5GHz帯や、最新規格のWi-Fi 6Eなどには対応していないため、ネットワーク環境によっては接続が不安定になる可能性があります。

2. クラウド依存のシステム

外出先からの操作や、Googleアシスタント・Alexaとの連携は、SwitchBotのクラウドサーバーを介して行われます。このため、SwitchBotのサーバーに障害が発生すると、一時的に遠隔操作や音声操作ができなくなるリスクがあります。また、インターネット回線が不通の場合も同様です。

3. 物理的な動作音

SwitchBotボットやカーテンは、モーターで物理的に対象を動かすため、どうしても動作音が発生します。特に静かな寝室などで使用する場合、その音が気になるというユーザーも少なくありません。購入前にレビュー動画などで動作音を確認することをお勧めします。

4. 保証期間外の修理ができない

これも重要なポイントですが、保証期間(1年)を過ぎると有償修理の選択肢がありません。高価な家電であれば修理して長く使うのが一般的ですが、SwitchBot製品は「故障したら買い替え」が基本スタンスとなります。

結論:switchbotリコールより買い替えが賢明

ここまでSwitchBot製品の不具合に関する様々な情報を見てきました。結論として、もしあなたのSwitchBot製品が保証期間を過ぎており、様々な対処法を試しても正常に動作しないのであれば、リコールの発表を待ったり修理の方法を探したりするよりも、新しい製品に買い替える方が賢明な選択と言えます。

ここまでSwitchBot製品の不具合に関する様々な情報を見てきました。結論として、もしあなたのSwitchBot製品が保証期間を過ぎており、様々な対処法を試しても正常に動作しないのであれば、リコールの発表を待ったり修理の方法を探したりするよりも、新しい製品に買い替える方が賢明な選択と言えます。

その理由はいくつかあります。

買い替えを推奨する理由

- 時間的コストの削減: 不具合の原因を延々と調査したり、サポートと何度もやり取りしたりする時間的コストは決して小さくありません。新しいものを購入すれば、その問題は即座に解決します。

- 修理サービスがない: 前述の通り、保証期間外の有償修理は提供されていないため、買い替え以外の選択肢が事実上存在しません。

- 製品の進化: SwitchBot製品は日々進化しています。数年前に購入したものより、現行モデルの方が性能が向上していたり、新しい機能が追加されていたりします。買い替えることで、より快適なスマートホーム体験を得られる可能性があります。

- 手頃な価格: SwitchBot製品の魅力の一つは、その手頃な価格です。数千円で新しい製品が手に入ることを考えると、不確実な修理を待つよりも精神的な負担も少ないでしょう。

もちろん、保証期間内であれば迷わずサポートに連絡し、新品交換を依頼すべきです。しかし、保証が切れてしまった場合は、「寿命だった」と割り切り、最新のモデルをチェックしてみることを強くお勧めします。その方が、結果的にコストパフォーマンスも満足度も高くなる可能性が高いからです。

まとめ:SwitchBotの不調は買い替えも視野に

- SwitchBotに公式なリコール発表は稀である

- 不具合の多くはWi-Fi環境や電池、初期化で改善する可能性がある

- 接続できない時は2.4GHzのWi-Fiに接続しているか確認する

- 本体ランプがつかない場合はまず電源供給を疑う

- 指ロボットの大きな異音は設置位置のズレや故障のサイン

- プラグミニの点滅パターンでデバイスの状態が把握できる

- 初期化は多くの問題を解決するが設定は全て消去される

- 基本的な使い方を見直すことでトラブルが解決することもある

- メーカー保証は購入から1年間

- 保証を受けるには購入証明が必要

- 問い合わせはアプリ内のフィードバック機能がスムーズ

- 保証期間内であれば原則として新品交換対応となる

- 保証期間が過ぎた製品の有償修理は行っていない

- 製品寿命は3年前後が目安だが使用環境による

- 故障した場合、リコールを待つより買い替えた方が時間的コストが低い